“若能做一朵小小的浪花奔腾,呼啸着加入献身者的滚滚洪流中,推动历史向前发展,才是一生中最值得骄傲和自豪的事情。”

——黄大年

一、贤者无我,聚浪成潮

2018年初,由厦门大学生物学科韩家淮院士带领的“细胞生物学团队”凭借在师德师风、教育教学、科研创新、社会服务等方面的突出成绩,入选教育部首批“全国高校黄大年式教师团队”,成为全国201个获选团队之一。

作为首批全国高校黄大年式教师团队,厦门大学细胞生物学教师团队勤勉踏实、攻坚克难、勇于创新,在科研、服务、教学上做出了重要贡献。团队由17位中青年教研骨干组成,其中94%的成员都和黄大年一样,年轻时赴海外深造,并在祖国最需要的时候回到祖国,把自己的爱国之情、报国之志融入到祖国的科学教育事业中。现该团队中包括中国科学院院士1人,973计划项目/国家重点研发计划首席科学家2人,国家杰出青年科学基金获得者6人,国家优秀青年科学基金获得者5人;团队教师指导的博士后人才队伍中,入选博士后创新人才支持计划2人,入选青年人才托举工程1人。

二、师者无私,立德树人

“教师是人类灵魂的工程师,承担着神圣使命。要加强师德师风建设,坚持教书和育人相统一,坚持言传和身教相统一,坚持潜心问道和关注社会相统一,坚持学术自由和学术规范相统一,以德立身、以德立学、以德施教。”

——2016年习近平在全国高校思想政治工作会议上讲话

(一)科研攻坚:扎扎实实把科学研究落在祖国大地上

厦门大学细胞生物学团队是一支勤勉踏实、勇于创新、攻坚克难的科研团队,始终瞄准科学研究最前沿,聚焦领域核心科学问题,在机体免疫反应、肿瘤发生发展及靶向药物开发等取得丰硕成果。

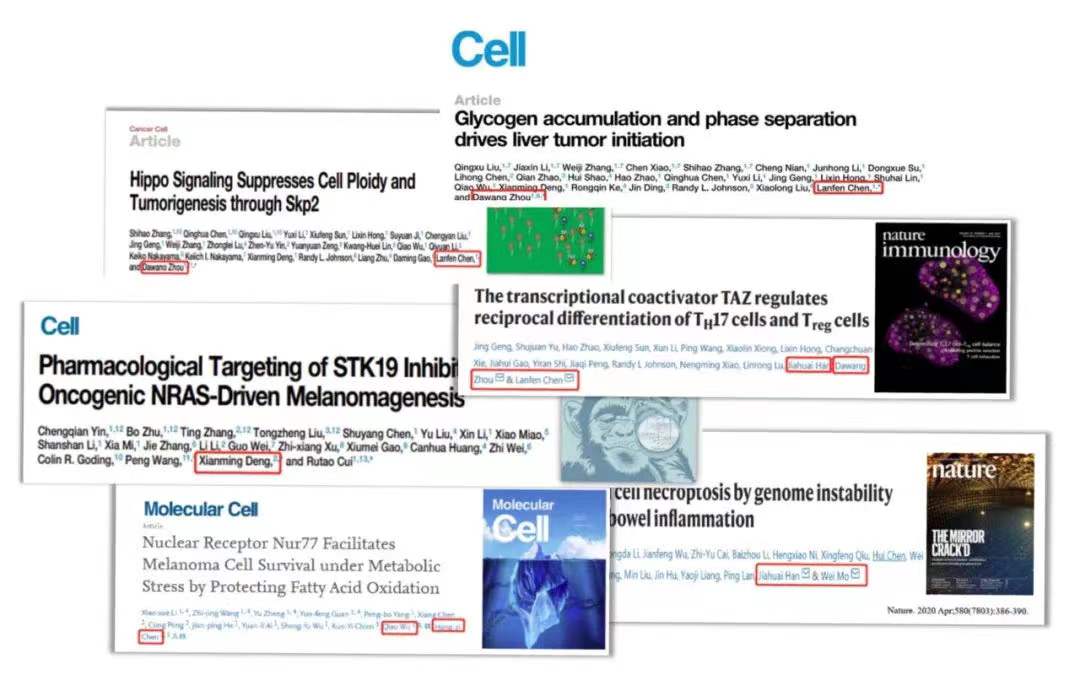

近五年来,团队成员或合作或独立以通讯作者身份发表研究性论文80余篇,其中正刊3篇(1篇NATURE、2篇CELL),子刊23篇,影响因子≥10的论文30余篇。成功实现技术转让5项,转让经费超亿元(含里程碑付款)。此外,与安徽省新星药物开发有限责任公司共同开发“First-in-class”的靶向创新药物,药物的成功开发将为肝脏损伤和移植的患者带来福音;与力赛生物医药科技(厦门)有限公司共同开发抗肿瘤候选新药南强菌素,有望开发成为国家一类抗肿瘤新药。团队成员潜精研思、砥砺奋进,扎扎实实把科研工作、论文研究书写在祖国大地上,实现科研成果转化落地生根,始终为服务人类生命健康而矢志奋斗。

做科研要脚踏实地,要实事求是,要锐意进取,要求变创新,要吃苦耐劳……每一位团队成员在面对科研工作、谈及科研梦想时都坚定不移、热血沸腾。事实上,这些科研品质不管是做科研还是做人,都是相通的基本准则。学生们在跟随老师从事科学研究的过程,也不断地耳濡目染塑造着自己的人格品质,而这也正形成和丰富了科研育人的精神内涵。

(二)用心教学:勤勤恳恳将所学所长倾注教书育人

百年大计,教育为本。教育大计,教师为本。韩家淮院士曾说“比诺奖更重要的是知识的传承”。2015年,在韩家淮院士和诺贝尔奖得主布鲁斯•博伊特勒教授的合作主导下,成立了厦门大学第一个书院——博伊特勒书院,韩家淮担任首任院长。书院积极探索人才培养新模式,采取“普适计划”和“拔尖计划”双轨制并行运作。聘请了一批“诺奖”、“院士”等国内外生命科学领域的顶尖科学家为学生授课,引导学生洞悉学科最新动态和发展方向,让学生不出国门即可享受世界一流名师授课。2名书院毕业生成为是年唯一大陆高校毕业生获得剑桥大学“盖茨奖学金”,实现了厦门大学在此项荣誉上零的突破。书院的人才培养模式取得的良好成效,人才培养质量在业内获得一致好评。“遵循人才培养规律的教学改革与实践”、“博伊特勒书院—生命科学拔尖人才培养体系的构建与实践”本科生教学改革项目分别获得了2014、2018年国家教学成果奖二等奖。

团队成员深信教书育人的必要性和重要性,但这不是一件轻而易举的事。在繁忙重压的科研工作中,每位老师都竭尽所能地投入大量时间精力,钻研好的教育方法和教学理念,在课堂上、课前后交流辅导中为学生传道授业解惑。这既是团队的初心,更是应牢记的使命。团队深知要引领更多的学子入门探索生命的奥秘,就要学会讲课的艺术。通过严谨治学的教风,带动引领生物学科的优良学风。

(三)关爱学生:孜孜不倦做良师益友助力成长成才

长期的科研教学使团队形成了这样一种共识:创新人才不是原生态环境下自然产生的,而是良好教育、师生共融生态下引导培养的结果。细胞生物学团队精心教学,潜心育人,以师者、学者的深厚学养和高尚人格悉心指引,用心用情呵护青年学子的梦想。

自2013年起,韩家淮院士主动请缨担任本科生班主任。院士当起了本科生班主任,很多人不理解。而对于韩家淮来说,原因很简单,“我是老师,我需要了解学生。”为此,他开班会,办茶话会,学业上指导督促,生活上答疑解惑。“我的愿望是培养一批有解决问题能力的科研工作者,让世界因为中国的生命科学研究而变得更加美好”。为了增进与实验室学生的交流和互动,韩家淮院士创立了学生“陪饭”的规矩,中午跟本科生吃饭,晚上“陪”研究生吃饭,学生们还制定了“陪饭日程表”,张贴在韩家淮院士的办公室和实验室。

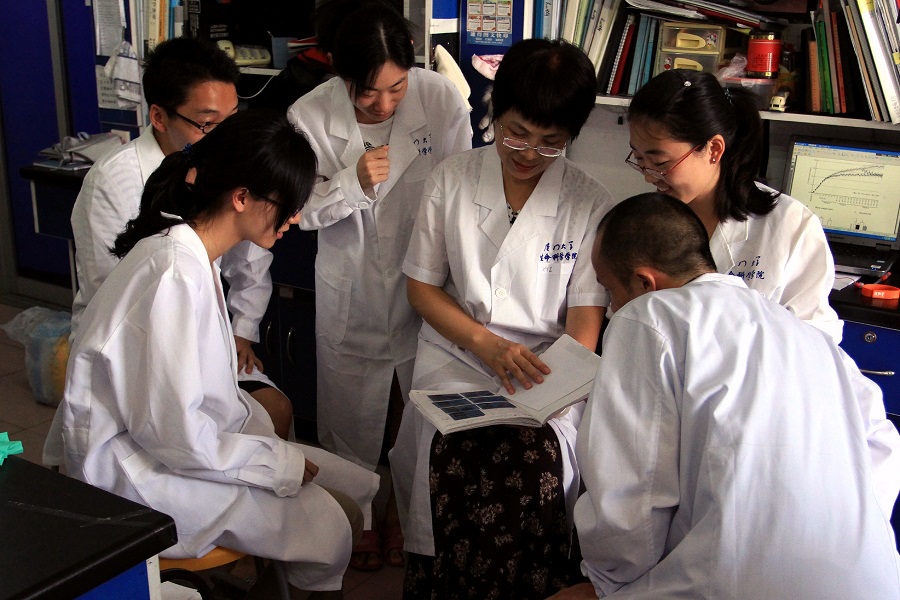

严以治学、慈以待人的吴乔教授总是说“我呀,最牵挂的就是实验室,最放心不下的就是我的学生。只要看到学生,我就浑身是劲”。吴乔认为对学生要“既严格又有爱心”。在业务和实验上她严格要求学生,希望他们能够尽快地在业务上成长起来。但是在平时的生活之中会给予学生关爱,让学生最大程度地发挥自己的主观能动性。在她的课题组里,有过节的小礼物、春游秋游活动,还有聚会活动,让学生们在紧张的科研工作中感到轻松和温暖,才能更好地投入下一步的工作。

获表彰宝钢优秀教师、卢嘉锡优秀导师的周大旺教授在谈及师生相处时提到“一流大学要培养社会精英,为国家输送具备民族复兴使命感的各行各业领军人才,就要因材施教,不断地给学生创造各种挑战,多多‘增负’,培养学生积极进取、迎难而上的精气神。”长期以来,周大旺一直坚持给本科生上课,在学院承担了本科生和研究生包括《普通生物学》《分子细胞生物学专题》《肿瘤生物学》等课程。他身体力行,不仅传授专业知识,还充当学生的心灵导师,通过课堂讲授与课后讨论相结合的形式,把最前沿的科学信息传播给学生,把最暖心的人生箴言传递给学生,向学生强调科学精神与团队协作的重要性,强调社会责任感。

三、学者无悔,薪火相传

“一个人遇到好老师是人生的幸运,一个学校拥有好老师是学校的光荣,一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。国家繁荣、民族振兴、教育发展,需要我们大力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍,需要涌现一大批好老师。”

——2014年习近平同北师大师生代表座谈会上讲话

(一)至诚报国:祖国在哪,我们在哪

“心怀爱国之情,笃行报国之志”的家国情怀时刻激励和鞭策着“全国高校黄大年式教师团队”厦门大学细胞生物学团队不忘初心,在实现中华民族伟大复兴的中国梦的壮阔篇章中砥砺前行。上世纪90年代,导师挽留吴乔教授留美科研,她选择了用自己的知识和力量来回馈厦大,毅然回国开始自己漫长而艰辛的奋斗之路。2007年,韩家淮院士放弃国外优越的科研和生活条件,从人才济济、“诺奖”辈出的美国Scripps研究所回到厦门大学担任全职教授。2011年正在美国哈佛医学院工作的周大旺教授,得知国家科技迅猛发展急需大量人才后,积极响应祖国号召,回到母校工作。随后,在他的感召下,同在哈佛医学院的陈兰芬教授和邓贤明教授也于次年回国加盟本学科,潜心科研攻坚,服务国家和地方发展战略。

在各种场合,周大旺教授总是以亲身经历引导学生:“我们国家为大学生创造无比优越的学习条件,给科研工作者也搭建好了施展的舞台,可以毫不夸张的说中国大学具备世界最好硬件条件,吸收国外先进的科学知识与理念,回国发展,造福祖国人民才能不负众望,千万不能忘了我们的中国梦。”事实上,在团队每位成员心中“祖国在哪,我们在哪”的报国之心时刻激励和指引着他们为世界因中国生命科学研究而更美好的愿景矢志不渝地奋斗不息。

(二)率先垂范:榜样在哪,我们在哪

“只有做出一个榜样来,严格要求自己,那么学生才能看到,才能学习,才能进步”,吴乔教授如是说。细胞生物学团队正是一支在团队先进示范的榜样引领下不断突破、不断前进、不断传承进而辐射影响身边师生接续奋斗的杰出团队。

在学院总是能够看到韩家淮老师快步疾走和忙碌异常的身影。每天除了休息外,韩家淮一定在实验室。即使开会,不管多晚,他也要回到实验室看一看。出差下飞机后的第一站,必然是实验室。他主张学科要真正成为国际一流,首先必须打造出一流的科研支撑平台,“我们要努力打造一流的平台,提供顶尖的硬件设施、工作条件与管理制度,将损耗降到最低,让每个成员能够更容易地去做自己想做的事”。为此,韩老师不惧艰辛,排除万难,一步一个脚印地推进各类平台的建设。

在韩老师的带动下,11位团队成员主动要求担任本科生班主任,极大地促进学院对班主任工作的规范和细化。现在,海外高层次青年人才自愿加入到班主任工作已成为本学科一道亮丽的风景线。在所有团队成员的心目中,韩家淮老师相当于一个榜样、一座灯塔,在指引着年轻人往前走,并给予大家源源不断的鼓励和信心。除了标杆作用,也作为一个核心在凝聚着大家,让年轻的科学家们在团队里面也能以这种精神来要求自己,将乐于奉献、勇于挑战的精神一代代地传承和发扬下去。

(三)和衷共济:需求在哪,我们在哪

韩家淮院士在谈及本团队成立初心时说道,“这支黄大年式教师团队作为载体,能有效加强教师间的交流与合作,凝心聚力推进科研与育人目标。”

团队在建设过程中十分注重引培并举,不断引进和培养优秀中青年人才做骨干力量,积极凝聚和塑造杰出青年人才,建立健全老中青传帮带机制,打造成了一支结构合理、业务能力突出的国际一流研究队伍。这其中既有韩家淮与张荧荧、吴乔与陈航姿的“师生档”,亦有周大旺、陈兰芬、邓贤明的“哈佛三人行”等。团队带头人深度参与并积极推动本学科每学期两次“青年PI沙龙”活动的开展,为教师专业发展搭建了一个聆听前辈们经验教训以及在教学、科研、研究生培养等方面经验交流的平台。每两周一次的“教授午餐会”则会在一个多小时中分享技术,展示研究成果,进行教学切磋;对于基金及重点项目的申请,从书面材料修改到模拟答辩,团队成员相互帮助,互提建议,大大增强了团队的凝聚力和竞争力。同时,团队里的骨干教师大多在支部之中,能够更加紧密地相互联系,明确思路与做法,将学习“黄大年精神”落到实处,产出实效。

团队自成立以来,坚持学科特色,注重内涵发展。这些年来在团队成员齐心协力下,聚焦于领域核心科学问题,取得了多项重大原创性成果,形成了富有生物学学科特色的学科群。取得如今的成绩,黄大年式教师团队靠的不是单打独斗、各自为战,而是群策群力,是发自内心地支持和维护集体荣誉,将集体的力量发挥到极致。凭借着对事业和整个团队的热爱,他们不仅在科研上成果颇丰、在教学上硕果累累,更积极参与到教学交流活动中,凭借着以身作则、行为世范的处事准则,一丝不苟、励精图治的教学态度和孜孜不倦、不求回报的科研热情,奋勇向前。

四、行者无疆,恪守初心

在不畏艰难险阻、勇攀科研高峰的过程中,在恪守使命担当、助力学生成长的过程中,在精诚团结携手共进、服务社会的过程中,这支由院士领衔,长江学者、国家杰青等杰出人才组成,具有国际化视野、老中青梯队人才相益互补的教师团队,始终牢记发展我国生命科学事业的责任和使命,互相支持、同舟共济,拧成一股绳、劲往一处使,在科研路上披荆斩棘,在教学路上继往开来,团结一心、奋勇前行,朝着更高远的目标阔步前进。为服务国家和地方经济社会发展,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

谈及团队的未来,韩家淮院士说:“我们要努力打造一流的平台,提供顶尖的硬件设施、工作条件与管理制度,将损耗降到最低,让成员能够做自己想做的事,更容易做自己想做的事。”吴乔教授对于未来本学科黄大年式教师团队的建设也有感而发“科研探索永无止境,立德树人永无止境,获评黄大年式教师团队,既是对我们团队的肯定,更多的是激励和鞭策。今后,我们将继续以黄大年的精神为引领,加强‘传帮带’,培育更多的优秀青年人才;加强‘原创性’,继续在优势领域领跑;服务国家重大需求,稳扎稳打,在科研教学、人才培养、社会服务方面更上一层楼。同时,积极投身‘双一流’建设,发挥高峰学科的引领作用,勇当先锋,带动其他团队冲刺,为厦门大学生命科学与人类健康学科群建设做出新的更大的贡献。

存者继行,来者增辉。这是一个永不止步的团队,他们把爱国家、爱事业、爱学生的无私大爱春风化雨般浸入教书育人;他们把讲使命、勇担当、乐奉献的崇高大道变为千辛万苦的科学探索。大爱无言,行者无疆!正是在这样一支金师团队的“头雁”效应下,激励、影响、鼓舞着越来越多教师用“心”书写属于厦大生科人的“黄大年”故事。

百年学科庆典宣传工作组