一、星火燎原,生生不息

(一)早期学者为寄生虫疾病研究点燃火种

凭借着富饶的生物资源及开阔的办学思路,厦门大学的寄生虫研究开展较早,最早可以追溯到建校初期的20世纪20年代,邀请瑞士籍病理学家何博礼(R.Hoeppli)教授、台湾寄生虫病学家许雨阶(O.K.KhOw)教授等知名学者来校任教。何博礼教授因发现在日本血吸虫虫卵周围的抗原抗体复合物反应闻名(“何博礼现象”),我国著名动物学家伍献文院士来到厦门大学后,便是跟随何博礼教授学习寄生虫,针对厦门和浙江地区的自由生活线虫、江豚的肺寄生线虫及其引起的组织病理变化开展研究。许雨阶教授为我国早期知名国际热带病学专家,在厦门大学就职期间发表多篇蠕虫学相关论文,是我国寄生动物学研究的先驱。

“绿水青山枉自多,华佗无奈小虫何!千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌”。1958年,毛泽东得知余江县消灭血吸虫病的消息后,欣然命笔,一气呵成豪迈诗篇《送瘟神》。此时,被称为“小虫”的寄生虫疾病在我国大江南北广泛流行,人民饱受寄生虫疾病的侵扰而束手无策。而当时厦门大学生物学系主要集中于动植物研究,寄生虫研究以“单兵作战”为主,尚未形成众人鼎力的科研环境。

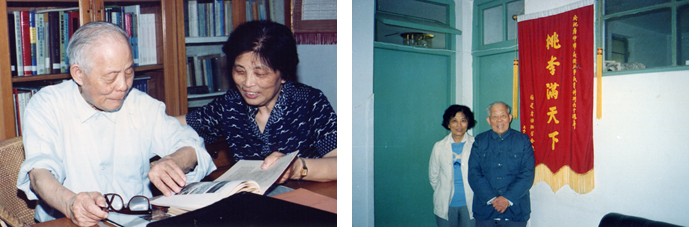

(二)父女院士燃起寄生虫病研究熊熊烈火

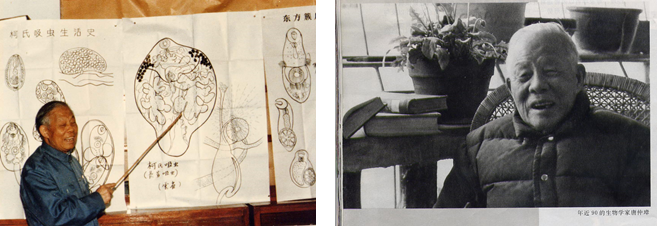

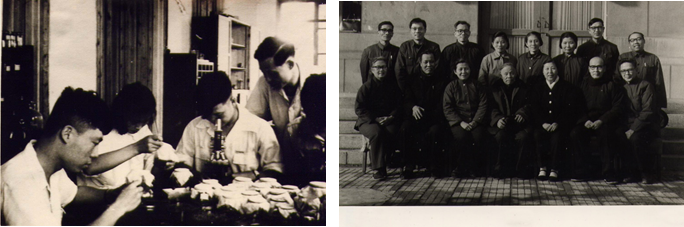

1970年,唐仲璋教授来到厦门大学任教。1971年,由他牵头组建的福建师范学院寄生动物研究室团队研究人员陆续来到厦门大学生物学系开展工作。1972年,寄生动物研究室全部搬迁至厦门大学,标志着厦门大学正式建立起寄生虫研究室。同年,唐崇惕教授也来到厦门大学工作,与父亲并肩作战,为厦门大学寄生虫学科的飞速发展打下良好基础。

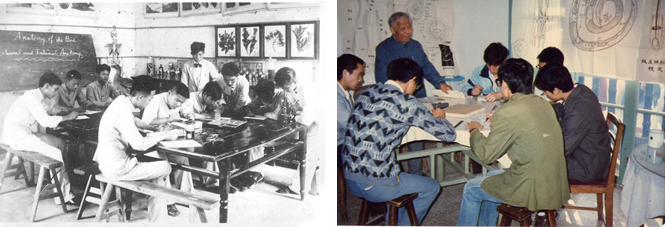

作为厦门大学寄生虫学科的奠基人,唐仲璋、唐崇惕教授及其团队在血吸虫病、包虫病、丝虫病等相关疾病方面,做了大量的野外调查和相关研究,探析寄生虫疾病的分布规律和传播媒介,大大推动了寄生虫学科的发展。从1972年开始,唐仲璋教授每年都为当时招收的动物学专业学生讲授寄生虫学,并带领学生野外教学实习,授课之余他还抽空从事教材的梳理。他常说:“科学研究是追求真理,教学是传播真理,二者不可偏向”。在他的带领下,研究室不断有国内的知名学者来访,不少全国性的寄生虫学术会议在厦门大学召开。寄生虫研究室从建立到发展,在寄生虫领域共参加250余项科学研究,发表学术论文300余篇,拥有获各级奖励的成果68项,引领全国寄生虫学科的发展。1980年唐仲璋教授当选为中国科学院学部委员(中国科学院院士)。1991年,唐崇惕教授也当选为中国科学院学部委员(中国科学院院士)。一时间父女双院士在学界传为佳话。

长期以来,父女双院士立足国情,潜心研究,团队齐整,成果丰富,为我国寄生虫学科发展奠定坚实基础。以唐仲璋院士为首的寄生虫团队荣获多项殊荣,包括国家级奖四项(其中三项为国家自然科学奖,三等奖二项,四等奖一项,国家教育部科技二等奖一项),国家教委科技一等奖和优秀奖各一项,福建省科技进步一等奖、二等奖和三等奖各一项,福建科技成果二等奖一项;1978年,研究课题《牛羊胰吸虫病的流行病学和病原生物学的考察》获全国科学大会先进工作者奖。《人畜线虫学》获教育部二等奖(1999年),《中国吸虫学》获华东地区科技出版社优秀科技图书一等奖(2006年)等。

在唐崇惕院士的带领下,团队获国家级奖项6项,包括国家教委科技一等奖(1988年),国家教育部科技二等奖(2003),科学大会科技成果奖(1978年),国家自然科学三等奖(1982年,1988年),国家自然科学四等奖(1990年);省部级奖5项,包括福建省科技进步一等奖(1987年),福建省科技进步二等奖(1980年),福建省科技成果二等奖(1984年),福建省科技进步三等奖(1984年),山西省科技二等奖(1984年);另外还有国际肝包虫学协会授予棘球绦虫生物学研究杰出奖(2011年)。同时,著作《人畜线虫学》获教育部二等奖(1999年);著作《中国吸虫学》获华东地区科技出版社优秀科技图书一等奖(2006年)等。

(三)新时代闪耀寄生虫病研究的火光

随着时代进步、技术革新,寄生虫学科在不断发展。传统的寄生虫学科因研究手段的限制更多是聚焦于寄生虫个体宏观层面的研究,如分类学、发育史研究。进入21世纪,随着国家经济发展,全国各地纷纷宣告控制了寄生虫疾病的传播,但是这并不意味着寄生虫的研究已失去价值。因为即使人人传播可以被控制,但是在动物之间还是会发生传播,寄生虫病无法完全被消灭。如今,随着细胞生物学、分子生物学等新兴学科的兴起和繁盛,对寄生虫的研究顺应时代趋势不断调整,越来越聚焦于细胞、分子水平,在微观细胞层面利用先进的分子工具手段来研究寄生虫引发的传染病发病机理。

厦门大学寄生虫研究也随之转型。目前,寄生虫团队继承两唐院士艰苦奋斗的科研作风,扎实推进学科研究。袁晶教授揭示疟原虫生活周期中感染、寄生和传播的分子机制,为疟疾药物和疫苗设计提供更多标靶。同时开发和优化基因组修饰工具CRISPR/Cas9,提高了疟原虫基因功能解析的效率。王彦海副教授以体外泡球蚴培养系统作为实验模型,分析宿主因子相关信号通路关键分子在寄生虫生长发育过程中的作用,探讨宿主因子通过这些信号通路影响寄生虫生长发育的机制。李剑副教授研究疟原虫抗药的遗传机制,寄生虫-宿主互作的致病性毒力分子机制。程喆副教授以人体重要寄生病原泡球蚴为研究模型,探讨宿主因子影响寄生虫生长发育的分子机制。目前,学院寄生虫学科在全国范围内的综合性高校中处在领先地位,尤其在发育机理方面的研究处于世界先进水平,宏观发育生活史研究、形态学、分类学全国领先。

二、独树一帜,硕果累累

(一)学科声誉:地位显著,影响深远

桃李天下,春晖四方。从20世纪70年代厦门大学生物学系寄生虫学科诞生以来,至今已培养了大批闻名国内外的科学家和研究人员,目前全国范围内寄生虫领域的学者,很大一部分都可追溯至以“两唐院士”为根的庞大学科谱系。例如,中国卫生部包虫病防治委员会委员林宇光教授、中国呼吸医师终身成就奖获得者罗慰慈教授、卫生部预防医学科学院科研成果推广应用一等奖获得者周述龙教授、中国动物学会寄生虫学专业委员会第一届理事会理事汪溥钦教授、全国科学大会先进工作者获得者陈佩惠教授、中国科学院学部副主任薛攀皋、国家科学技术进步一等奖获得者刘心机教授、卫生部丝虫病专题委员会委员许锦江教授、美国伊利诺伊大学医学院生物医学系寄生虫学客座教授何毅勋、卫生部寄生虫病专家咨询委员会委员熊光华、中国科学院科技进步二等奖,技术改进三等奖获得者徐恭爱教授、厦门大学生物系严如柳教授等一大批享誉国内外寄生虫领域知名专家学者。

赤心事上,忧国如家。唐仲璋院士一生致力于寄生虫学研究,深入疫区调查研究我国重要的人畜共患蠕虫病的病原,阐述寄生蠕虫的发育学等,对中国和世界寄生虫学的发展作出了杰出贡献。唐崇惕院士阐明日本血吸虫在终末宿主体内异位寄生的原因和机理,提出预防措施,为血吸虫病的预防和早期治疗提供了科学依据,在婴幼儿西里伯绦虫病的传播媒介、呼伦贝尔草原多房包虫病病原等方面也多有建树。如今,新生代寄生虫团队侧重基础研究,研究方向逐渐向微观转型,在寄生虫顶级期刊《EMBO Journal》、《Nature Communications》、《Current Biology》等发表多篇论文,为后续开发靶向药物或疫苗、防范新寄生虫病打下坚实的理论基础。

“我们的研究目标就是为了解除大家的病痛,包括防治这些对人类造成严重危害的寄生虫病,这是我们研究的重点。我们一定要研究,一定要培养一些能够对这些疾病进行调查的人员。我们就是要造福人民,为国人健康做奉献。”唐仲璋院士如是说道,这也是厦门大学寄生虫团队近百年来一直遵循的理念。

(二)学科建设:特色鲜明,优势渐显

厦门大学寄生虫学科研究领域广,特色鲜明,是国内寄生虫研究领域的“领跑者”。学院以学科建设为引领,多措并举,保留研究优势,推动寄生虫学科高质量发展。

着力建立多学科支撑体系。传统医科大学的教研室更多聚焦在寄生虫本身,进行疾病治疗方面的研究。而厦门大学寄生虫学科有着悠久的发展历史,全面保留了对于寄生虫形态、发育史及分类学的研究传统。学院具有全面广泛的生物一级学科,下设多个二级学科,如细胞生物学、分子生物学、生物化学等,学科综合性强,寄生虫学科特色明显。

积极主动融入前沿技术。传染病的防治主要有三个方向:传染源、传播途径和易感人群,其中寄生虫学科主要研究传染源,致力于阐明致病机理以开发靶点药物,从而达到治疗疾病的目的。当前研究更多集中于单细胞疫苗、病毒疫苗,但针对多细胞传染源的疫苗研究几乎为空白。作为基础理论研究,我院寄生虫学科主动对接前沿科技、主动融入先进生物技术,将前沿的技术研究手段整合至原有的研究内容,比如当前研究团队长期致力于揭示疟原虫生活周期中感染,引入寄生和传播的分子机制,为疟疾药物和疫苗设计提供更多标靶。

扎实推进特色教学形式。目前,寄生虫团队的师资队伍齐全、师资力量强大。在研究生教学方面,开设寄生虫特色课程《病原生物学》。在本科生教学方面,每年开展寄生虫野外调查实习课程,在动物学实验中开设寄生虫相关实验。与此同时,学院开设相关选修课程,开展“导师有约”特色活动,为学生搭建与寄生虫学科领域的教师面对面交流平台,激发学生研究兴趣,教学模式改变所带来的优势正在显现。

三、科教育人,流芳后世

(一)培养国家栋梁,立德树人

百年大计,教育为本。寄生虫学科始终把立德树人、教书育人作为根本任务,着力培养学生的综合素质、实践能力和创新精神。唐仲璋院士平时治学严谨,对寄生虫研究室的年轻科研人员更是言传身教,从严要求。在科研课题的选择、技术的操作、资料的搜集,他不仅一一给予热情的指导和耐心的帮助,并且经常以自己的经验告诫年轻人:搞科研要经得起时间、事实的考验,决不能草率从事,调查或实验务求数据充足、准确,观察分析问题要狠下苦功夫。薛攀皋教授在回忆唐仲璋院士时说到:“每天晚上,我们整理完当天采集的标本入睡后,先生还要夜读,或执笔长书。他以无声的模范行为,教导我们科学研究永无止境,也无捷径坦途可走。我们懂得是勤奋使唐老师一直走在寄生虫学研究的前列,不断有新的建树。”

林宇光教授在回忆唐仲璋院士时说到:“恩师的黑板板书,字字端正,不论纲目内容,专业名词,中文或是英文,拉丁文等,总不潦草歪斜,学生便于笔记不误。再说恩师板图,更是清晰精美,秀丽夺目,令人惊叹!这显示唐老平时读书科研,明察秋毫,绘图如生的基本功深。仅此讲课中的板书,板图,堪称教学二绝,可供我们后生学之不尽。”

新生代寄生虫团队袁晶教授对于教学人才培养工作也感慨到:“我觉得除了自己科研做好以外,还要把课上好,这也是我们的本职工作,我们希望能带出特别优秀的学生,不负厦大的声誉。”

(二)攻克学科难题,求实创新

寄生虫学科长期秉承“求实创新”理念,把所学所思所得转化为实际工作的动力能力效力,干在实处,走在前列,勇立潮头,为世界寄生虫学科的发展做出了巨大贡献!《唐仲璋院士百年诞辰文集》中记录了唐仲璋院士这样一段话:“我的最大体会就是科研不仅需要理论基础,更需要实践。我们治学做学问不能只满足与博览群书和文献,最关键的是要从与自己课题有关的一个问题不断深入地探讨和科研实践。科研需要持久性,是因为对一个课程的探讨不是一时一次便能成功,他往往需要长期坚持,经受多次失败的考验和多年多次的反复调查和实验,才能逐步完成和取得成就,而且需要集许多小成果才能获得较大的成果。”

刘心机教授在回忆唐仲璋院士时说到:“他常说科研人员不能囿于上下班时间,许多实验工作不能因下班时间而中断。这形成了该研究室的风格,尤其是他的女儿唐崇惕教授亦是如此。先生会议多,每必须出席,必先来实验室安排工作,即使会开到下班以后,亦必回实验室,观察新标本。……需要外出调查、采集标本时,先生力争同行,亲自参加捕验蚊、螺,观察病人,采血,淘虫等。”

多年以来,唐崇惕在寄生虫的整体生物学和生态学上已有很高的造诣,却仍锐意进取,孜孜不倦地学习,“创新”二字,是唐崇惕院士科研的准绳,从青年到如今,她的科研思想紧跟着时代的推进和国家的号召。她在采访中提到:“我认为人就是要吃得了苦,不怕失败,只有经过不懈努力获得成功,才能真正享受到工作的乐趣和成功的喜悦。父亲曾对我说:‘人生岁月有限,你做一个学科,就要做此学科最重要的研究,世界上未解决的问题。’这句话深深地影响了我,我认为确实如此,我们要以艰苦奋斗的科研作风,不计得失的奉献精神,一颗炽热的爱国之心去做世界上未解决的问题。”

新生代寄生虫团队王彦海副教授说到:“传统学科很多,除了寄生虫专业,还有动物学,植物学,微生物学等等,对于传统学科来说,重要的是怎么转型。随着技术的发展,要用新的技术去研究,不能总用老的眼光去看问题、用老的手段去研究。”

经过近百年的发展历程,寄生虫学科实现了从无到有、从小到大、从弱到强的历史性跨越。正是一批又一批、一代又一代潜心科研、用心教学、细心育人的学者、教师将科研、教学、育人精神一脉相承,代代相传,才有这寄生虫团队不熄的火种与照亮后人不断前行的火光。而今,厦门大学寄生虫团队继承、秉持着两唐院士优秀的科研作风,继往开来,砥志研思,阔步向前,再谱新篇!

“人生岁月有限,你做一个学科,就要做此学科最重要的研究,世界上未解决的问题。”

——唐仲璋院士

“我们做科研的要为人们着想,我们做科研不为人类健康着想,那就失去意义了!发表的文章应该让更多的科研工作者看懂、学通、实践、救人,发到相应病种发病的主要国家,而不是只追求影响因子。”

——唐崇惕院士

百年学科庆典宣传工作组