厦门大学水生生物学作为生物学科特色研究方向,历史悠久。学者们凭借着勤奋和肩上的使命感,从采集沿海的生物标本开始,凝心聚力,接续奋斗,经历了近百年的历史洗礼与持续性跨越发展,积累了丰富的研究经验,形成了优良的治学传统,逐渐发展为具有国际影响的水生生物学研究和人才培养基地,在我国的水生生物及海洋生物研究领域留下了浓墨重彩的一笔。可以说,厦门大学水生生物学研究自诞生之日起,便深深镌刻着南方之强的座右铭。

绪论:崭露头角,水生生物学研究启航

自1922年植物学、动物学两科办学伊始,水生生物学教授们立足濒临亚热带海洋、海洋生物种类繁多的地域特点,集中科研力量开展水生生物研究与标本采集。厦门大学涉足水生生物领域的研究从此拉开帷幕。

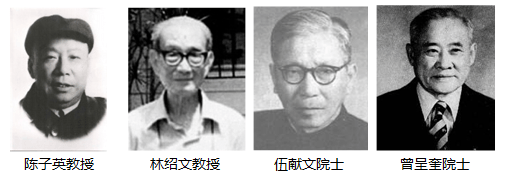

早年中国水生生物领域的专家曾先后来我校任职,开展研究,如陈子英教授、伍献文教授(我国鱼类和水生生物学奠基人)、林绍文教授(海洋生物学家,后任中央水产研究所首届所长)、曾呈奎教授(我国海藻学奠基人)等。在此期间学者们发表了大量论文,很多分类专著《中国海洋浮游硅藻类》(金德祥等,1965)、《中国海洋浮游桡足类》(郑重等,1965)、《海洋浮游生物学》(郑重等,1984)等先后出版,为我国水生生物学的研究奠定了基础。由厦门大学学者牵头成立的中华海产生物学会(1931年成立)、太平洋科学协会海洋学组中国分会(1935年成立)是我国近代最早一批从事海洋生物学的学术组织。中国后来的许多水生生物及海洋生物学研究力量,都从这里发端。厦门大学海洋系在1952年并入山东大学。1958年筹办的厦门大学海洋研究所则成为 “国家海洋局第三海洋研究所”的前身。

水生生物学作为生命科学学院的传统优势学科,尽管中间经历了院系合并调整,如今承袭下来的多个研究团队凭借勤勉踏实、锲而不舍和勇于创新的品质和精神,在水生动物、水生植物和水生微生物领域不断传承和发展,在我国的水生生物学人才培养和研究方面占据着重要地位。

第一章 扎实起步,水生动物研究高质量开新局

源远流长,文昌鱼引领水生传奇

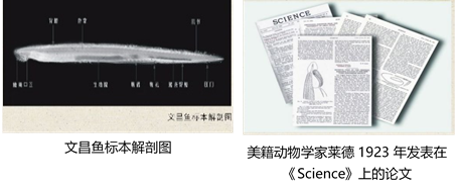

1922年,美籍动物学家莱德(S.F.Light)来校任教,发现厦门岛附近浅海沙质区盛产文昌鱼。文昌鱼是研究脊椎动物起源演化的活化石,厦门文昌鱼产量极高且形成了全世界独一无二的渔场。1923年莱德在《Science》上发表了《厦门大学附近的文昌鱼渔业》一文,厦门大学的文昌鱼研究,和厦门文昌鱼一起,扬名于海内外学术界。

1925年,在著名动物学家、时任动物学系主任秉志教授的主持下,水生生物的教学科研取得了显著进展。针对厦门岛附近海洋动物的采集与分类研究成绩斐然,厦门文昌鱼标本遍供世界名校学府。

20世纪30年代,我校海洋科学研究兴起,海洋经济鱼类、底栖无脊椎动物和贝类等研究取得了丰富的科研成果,科研报告发表于校内外刊物。1928年,伍献文教授发表了《厦门鱼类之调查》,1933年金德祥与陈子英合作发表《厦门文昌鱼渔业调查》。1939年金德祥发表了《成年文昌鱼肠道内硅藻名录》及《文昌鱼浴场上所采到的多毛类》两篇重要论文。这些成果奠定了厦门大学在水生动物研究,特别是文昌鱼研究上的地位。可惜的是,此后厦门大学从事文昌鱼采集分类研究的学者逐渐减少,文昌鱼的分类学、生态学研究论文也逐渐减少。

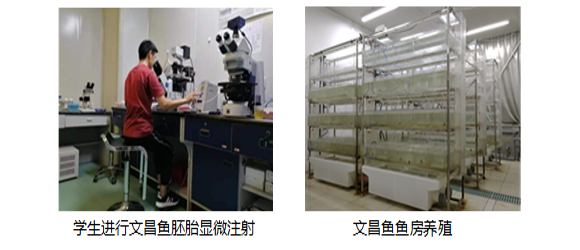

直到2002年,王义权教授来到厦门大学,在他的带领下重新开展生科院的文昌鱼研究。文昌鱼是研究脊椎动物起源及胚胎发育机制的理想模型,他以文昌鱼人工繁殖和模式动物化为突破口,结合文昌鱼种质资源和分子遗传学展开相关研究工作,并于2006年带领团队成功攻克了文昌鱼实验室繁殖技术,2013年率先实现文昌鱼室内全年可控繁育,成为文昌鱼研究史上的重大里程碑,为文昌鱼实验动物化及其种群资源的保护做出重要贡献,重新确立了厦门大学在国际文昌鱼研究中的地位。2010年,团队成果“文昌鱼人工增养殖技术”荣获厦门市科技进步三等奖。

李光教授在王义权教授研究的基础上逐步建立起以文昌鱼为动物模型的实验技术平台,运用基因敲除、转基因、显微注射、原位杂交、扫描电镜等试验手段,研究文昌鱼早期胚胎发育机制,特别是体轴建立机制,从而深入理解脊椎动物器官起源与发育机制。2020年,李光教授和王义权教授的文昌鱼研究小组连续发表研究论文,对Hh信号参与文昌鱼左右不对称建立的机制(Development, 2020),以及Hh信号在脊索动物中枢神经系统中的功能演化(NAT ECOL EVOL,2020)进行了深入探讨。2021年李光教授入选当年教育部“青年长江学者”名单。

开辟新路,水生毒理脱颖而出

陈奕欣教授于2000年组建课题组进行水生生物育种方向的科研工作,在延续家禽“金定鸭”育种研究的同时开展863计划项目“坛紫菜良种选育技术”研究。团队的主要成员有王重刚、王诚和赵扬;左正宏教授于2005年博士毕业后继续留在组内从事科研工作,协助王重刚教授一同开辟了学院的水生毒理学领域研究。课题组毕业生何承勇于2018年回归学院水生毒理团队。

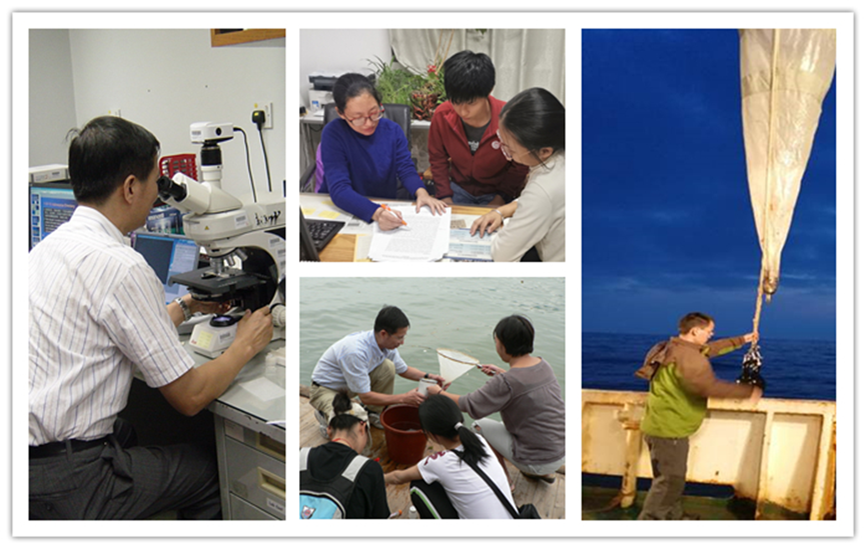

团队研究聚焦环境污染物对鱼类和人体的生殖、发育和神经毒性效应及其机制,寻找能应用于环境污染物检测和风险评价的生物标志物。经过二十多年的发展,已建立起计算机预测、细胞、类器官、转基因斑马鱼、转基因海水青鳉和哺乳动物的环境毒理评价体系,开展持久性有机污染物、农药、纳米材料、天然化合物等环境健康效应评价与毒性机制研究,探究污染物与人类重要疾病,如糖尿病、心血管疾病、多囊卵巢综合征、肾脏疾病等的关联以及毒性机制。研究成果对污染物控制、海洋鱼类资源的保护以及人类疾病的干预治疗方面具有重要科学意义和社会价值。

团队先后承担了国家基金委及海洋863项目、海洋公益项目、福建省重大科技项目等课题研究,在Environ Health Perspect,Environ Sci Technol,Small,Small Methods, Theranostics, J Hazard Mater等杂志发表论文200多篇,研究成果先后获上海市科学技术进步奖一等奖、国家科学技术进步奖二等奖、厦门市科学技术进步奖三等奖。组内学生荣获全国大学生自强之星、2018年“创青春”福建省大学生创业大赛金奖、第四届全国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、全国大学生生命科学竞赛一等奖等荣誉。

第二章 绿色科研,水生植物研究坚持生态优先

开创辉煌,硅藻科研接力奋进

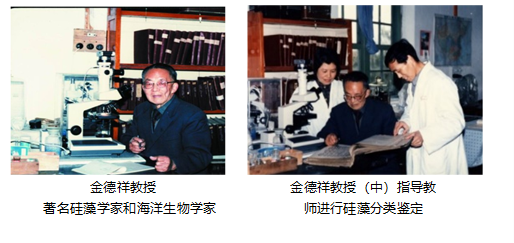

20世纪30年代,金德祥教授受钟心煊教授启示,利用地理条件优势,率先开始了厦门海洋浮游硅藻和浮游动物研究。潜心研究两年后,1937年金德祥教授在菲律宾科学杂志上发表了《中国沿海海洋浮游硅藻》等论文,成为国人研究硅藻的开端。

1945年后,金德祥教授开始进行系统的海洋硅藻形态分类和生态研究。他整理了中国过去100年间的硅藻名录及其参考文献,记载了在中国发现的955种硅藻,并写下《厦门的海产浮游硅藻》等论文。此后,金德祥教授等人先后编著出版了硅藻学专著《中国海洋浮游硅藻类》《中国海洋底栖硅藻类》(上、下卷)《The Marine Benthic Diatoms in China》,成功奠定了我国海洋硅藻研究的基础。

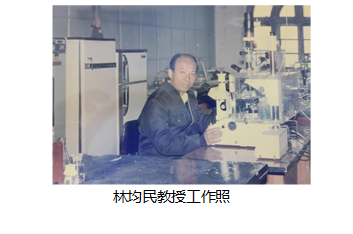

林均民教授是金德祥教授60年代招收的第二批研究生,他自那时起便着手开展海洋硅藻实验生态学的研究,先后发现了羽纹类硅藻5个新种和3个新变种,首次通过定量分析发现氮营养贫乏导致硅藻休眠孢子形成的现象,揭示了导致硅藻在表层消失的重要生态因素。在此期间,他与陈贞奋教授合作对众多河口、沿海和养殖池不同藻类区系的种类组成和生态环境开展调查,并形成文字报告,为沿海藻类资源分布和沿海动物养殖业提供了宝贵的基础性资料。

70年代初,金德祥教授指派林均民教授组建海洋硅藻研究室并兼任组长,负责筹集科研经费、扩充设备和人员。彼时有金德祥、林均民、陈贞奋、刘师成和程兆第等老师作为研究室主力成员,积极承担国家和省市有关部门科研项目。金德祥教授带领林均民教授、刘师成教授和程兆第教授等历经十余载,采集全国沿海乃至西沙群岛海洋硅藻标本,细致分类,为完成编撰《硅藻志》的重大国家任务做出了不可磨灭的贡献。科研项目“中国海洋底栖硅藻”获国家教委1988年度科技进步二等奖。学院的硅藻研究多项成果获得省、部级奖励,或列入“国家科学技术成果公报”,或经省级以上鉴定,或申请得到专利,或已在生产部门推广应用,为促进我国科技文化事业发展、加速经济发展贡献力量。

80年代至90年代期间,由林均民教授带领学生翁师德、郑磊、王团老、胡忻、杨听林、胡韧和谢宏等一行人组成的研究团队,开展独具特色的硅藻繁殖生物学研究,取得了丰硕的研究成果。团队先后完成了三项国家自然科学基金课题,发表学术论文三十余篇。首次发现了一种硅藻在无性期和有性期同时形成两种形态各异的休眠孢子。通过硅藻活体培养揭示细胞分裂和休眠孢子形成与环境条件的关联,描述了硅藻性细胞发育和硅藻的生活史特征、生化反应与环境条件的相关性,观察到生殖前后细胞内主要生化组成的变化、酶活性变化。是国内首次、也是国际上第二次利用特殊的电镜技术观察到三种中心硅藻精子的超微结构。首次发现硅藻存在光周期现象,细胞内存在光敏色素、蓝光色素两种光信号受体,与高等植物的光敏色素基因序列对比在进化树上更加原始。硅藻光周期和光信号受体的发现,不仅阐明了硅藻繁殖的生理机制,也揭示了日照长短的生理生态意义。综述《硅藻分子生物学研究的一些进展》一文的发表,为日后开展的藻类生物学方向研究提供了宝贵资料。此外,王团老博士在藻类活性物质研究中对几种藻类的萜类、脂肪酸等化学成分进行分离提取、光谱分析和结构鉴定,同时对部分提取物的活性开展研究,这在当时国内是遥遥领先的。

硅藻研究室自90年代初陆续引进了一批人才,研究室的学科特色和科研优势薪火相传、迭代壮大。高亚辉、彭兴跃、梁君荣、陈长平、李雪松、刘广发、章军等老师先后加入研究团队。高亚辉教授是金德祥教授指导的第一位博士生。如今的硅藻研究室在高亚辉教授的带领下,在不断精进夯实硅藻分类学、生态学等传统强项的基础上,继续开拓新的研究方向——提出了微型硅藻研究新领域,发现其在海洋浮游植物多样性和生态系统中的重要地位和作用;创建了中国常见海洋浮游植物种类数据库与显微自动识别系统;开展浮游植物多样性对海洋环境演变的响应等分类应用研究。梁君荣教授利用分子生物学研究手段,开拓了海洋硅藻重要生命活动特征与分子调控机制的研究。主要在硅藻硅吸收与生物硅化作用、营养胁迫下细胞程序化死亡、休眠期细胞形成与萌发的细胞代谢与抗逆特性、胞外多糖分泌与分子组成结构、典型有害赤潮微藻分子探针研制、生物能源硅藻开发应用等方面,开展了一系列较为系统的研究,在内在调控机制上取得了一定的重要进展,开发出多个有害赤潮微藻的精准分子探针,发现了富含油脂、耐受高CO2或低盐海水、有望在生物质能源开发兼顾城市生活污水处理应用的海洋硅藻种类。陈长平副教授充分利用分类学和新技术相结合,探究不同生境硅藻的多样性、生存机制与环境指示意义,结合海洋生物活性物质和生物质能,探讨了藻类在生物能源、纳米材料等领域的应用。章军副教授充分利用硅藻分类和藻种资源优势,研究了硅藻的种类分子标记及对紫外辐射的响应机制。

在新一代学者的引领下,水生生物学团队的老师们凭借敏锐的科研洞察力,致力于新技术的运用和突破,创新性引入了自动识别、分子生物学方法和多组学分析等技术,尝试从生物学的角度来研究藻类的机制机理。运用生态学视角,在研究全球气候变化、海洋气候调节、赤潮灾害等领域探讨藻类研究的新动向。首创了我国常见海洋浮游植物显微图像数据库及自动识别系统,相关成果获得2019年国家技术发明二等奖,产生了显著的社会和经济效益。

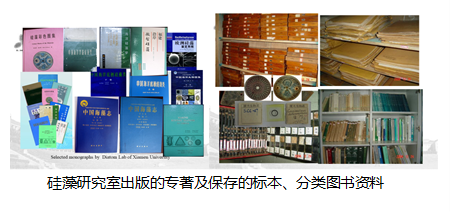

经过几代人的共同努力,硅藻研究室凭借海洋硅藻分类学研究的特色和优势,一直走在相关领域的前沿。实验室先后承担各类国家级项目50余项,先后荣获硅藻国际会议奖、国家技术发明二等奖、国家教委(教育部)科技进步二等奖、福建省科技进步二、三等奖等奖励,承担了中国孢子植物志海洋羽纹纲硅藻志编研,发现了49个硅藻新种和150个我国新记录种。著有分类学专(编)著近10余本及论文300余篇,在硅藻浮游植物分类学和生态学方面具有雄厚的科研实力,在国内外硅藻学术界享有极高的声誉。实验室至今保存有从20世纪30年代开始采集的硅藻样品约10000份、海藻标本1000多份,其中也包括曾呈奎院士在厦大生物系期间采集制作的大量珍贵精良的海藻标本。制成的永久玻片近5000片,已鉴定描述了我国沿海近1600种硅藻,保存有外文原版分类学专著约200本。可谓是中国硅藻研究的藏经阁、百宝箱,为我国的水生生物学和海洋科学研究保存了珍贵的科研资料。

红树生态,将论文写在中国大地

厦门大学红树林研究始于上世纪50年代。1957年,生物学系植物教研室著名生态学家何景教授在《生物学通报》杂志发表了《红树林的生态学》一文。20世纪70年代末,林鹏教授带领研究生几乎走遍了南方沿海各省区的海岸线,选择我国三大红树林基地——海南东寨港、广西英罗湾和福建九龙江口,从生态系统结构和功能角度进行了为期6年、5年和11年的定点跟踪研究,并开创性地将陆地生态系统的能流物流理论引入红树林生态系统。“十年磨一剑”,终于在90年代初总结出了红树林的“高初级生产力、高归还率、高分解率”的三高特点,由此奠定了中国红树林生态学的理论框架。

90年代以来,在林鹏教授的带领下,厦门大学红树林研究团队秉持“咬定青山不放松”的精神,紧紧盯住若干个研究方向集中攻关,在滨海红树林湿地生态、环境科学和亚热带植被生态学研究方面取得了丰硕的成果,在国内外刊物发表论文300多篇,科研成果先后获得国家自然科学奖二等奖、国家科学技术进步奖三等奖一项,省部级奖励近二十项。林鹏教授也因红树林研究方面的突出成就被评为中国工程院院士,被国内外同行公认为中国红树林生态系统研究的权威和学术带头人。

经历了20世纪20年代至80年代老一辈科学家的积淀,红树林研究团队吸纳了校内外鸟类、微生物、底栖动物、鱼类、污染、水文等方面的研究力量,2011年,滨海湿地生态系统教育部重点实验室通过教育部验收正式运行。厦门大学也成为国内乃至国际上人数最多、学科体系最全的一支红树林研究队伍,开创了厦门大学乃至中国红树林研究的新局面。目前,在基础理论研究方面,厦门大学已经在红树植物适应潮间带环境的机制、污染生态学、微生物生态学、红树林生物多样性维持机制、分子生态学等方面取得长足进展,发表了系列高水平论文。近年来,响应国家“把论文写在祖国大地”的号召,在强化基础理论研究的同时,加大力度解决我国红树林保护、修复与管理中的理论和技术问题。

第三章 见微知著,水生微生物研究谋发展新篇

接续领航,蓝色药物贡献方案

海洋微生物以其物种的多样性、独特的代谢途径和遗传背景,产出不同结构和功能特异的天然活性物质,具有丰富药物资源的开发潜质。美国1967年提出“向海洋要药(Drug from the sea)”的口号开始,短短几十年便有10000多种新型结构的化合物被发现。早在80年代初,厦门大学生物系郑志成、周美英等老师便开始围绕台湾海峡的海洋微生物开展研究,他们利用有限的技术条件,鉴定出数十种海洋及潮间带放线菌产生的抗生素并测定活性,是国内最早一批从事海洋微生物研究的学者。

90年代以来,实验室的科研力量得到壮大。苏文金、郑忠辉、黄耀坚、宋思扬等几位教授开始系统研究我国东南沿海海洋微生物资源,重点关注台湾海峡海洋动植物共附生微生物及其活性物质,同时进行海洋微生物分类及生态学效应的研究,成果斐然。报道了许多海洋微生物新种,前后发现了数百个新活性化合物,活性研究涉及抗肿瘤、抗真菌和蛋白酶抑制,包括南强菌素等具有自主知识产权的海洋来源抗肿瘤候选药物分子。

2004年,天然产物化学领域专家沈月毛教授加盟实验室,在他的领导下海洋微生物活性物质研究跃上了新的高度。实验室针对海洋共附生微生物的天然产物进行系统的分离并筛选具有抗菌和抗肿瘤活性的新颖化合物。经过十余年的积累,实验室已分离并保存了2000多株海洋共附生微生物,建立起多种生物活性筛选模型,从分离菌株中筛选到数百株具有显著抑制肿瘤细胞生长的活性菌株,并已对部分活性菌株的发酵产物进行了分离及结构测定,从中发现许多具备一种或多种生物活性的新化合物。

乘着国家人才引进的东风,2011年邓贤明教授回国到学院工作,接替带领团队继续开展海洋微生物、靶向药物新药研发的工作。如今的研究团队集微生物资源、生理生化、分子遗传、天然产物化学、化学生物学、药物化学等多学科交叉研究优势,发展具有抗肿瘤、抗菌、抗病毒等生物活性的新颖“小分子”,并以所得活性小分子为探针开展相关的生物学研究,发展针对癌症等相关疾病的“靶向治疗”药物。近五年来以实验室为第一单位或通讯作者单位在Nature、Cell、Sci. Transl. Med.、J. Exp. Med.、Nat. Commun.、Cancer Res.、J. Med. Chem.等杂志发表SCI论文46篇,多项相关成果专利实现技术转让。

以微生物药物实验室为依托先后成立了厦门市海洋微生物新药工程技术研究中心(2005年成立),福建省药物工程实验室(2006年),天然产物源靶向药物国家地方联合工程实验室(2013年)的创新药物研究团队,作为目前东南沿海唯一的国家级小分子药物创新研究平台,以其在海洋微生物、药物研发领域的影响力,结合区域资源和自身优势,将为海峡西岸生物和新医药产业的创新发展提供全方位的智力支持,成为牵引生物医药原始创新、服务地方社会经济发展的重要力量。

从头跨越,小藻细胞大放异彩

80年代至90年代期间,国际上生物科学蓬勃发展,前沿研究已由实验生物学拓展到分子生物学、生物工程与生物技术。1985年以来,鉴于遗传工程的发展对生命科学和国计民生的重大影响,时任生物科学研究所所长的黄厚哲教授(1917-2003)筹划创建了生物技术研究室,在我国率先开展对蓝藻的基因功能、蓝藻质粒的开发性分子遗传研究,并于同年派出助手楼士林教授前往美国学习基因工程技术,开发蓝藻作为基因工程的受体系统。此后,从事蓝藻遗传工程研究的实验室初具规模,工作局面慢慢打开,基础研究成果不断涌现。

90年代初,生物技术研究室在蓝藻遗传生化方向有了扎实的工作进展,在黄厚哲教授指导下,楼士林教授带领团队深入开展蓝藻和盐藻的遗传转化方向研究,建立了蓝藻的稳定高效表达系统。章军副教授是楼士林教授的研究生,1997年毕业后留任课题组,继续蓝藻转基因技术攻关,1998年主持承担了国家863计划(海洋领域)课题,建立起藻类高效表达系统和生产技术,获得了转人源胸腺素基因的蓝藻。徐虹教授则主要聚焦于螺旋藻形态建成机制和转基因技术研究,成功实现了外源基因在螺旋藻中的稳定表达。

蓝藻转基因技术充分利用螺旋藻等经济藻类作为转基因受体系统和生物反应器,在适于规模安全生产的蓝藻上建立起藻类高效表达系统和生产技术,获得多项技术专利。其直接产物具备口服安全性,同时极大降低了工艺成本。2006年转胸腺素α基因螺旋藻项目获得农业部基因安全办颁发的转基因生物安全证书,是世界上首例可以规模生产应用的转基因螺旋藻。在农业领域,国家星火计划项目“转基因螺旋藻作为新型水产饲料的产业化应用”(2008-2010)成果在鳗鱼养殖上取得较好应用效果,减少了抗生素等化学药物的使用。2002年7月24日中央电视台科教频道CCTV10专题报道了我院蓝藻实验室的科研成果。时至今日,学院的螺旋藻转基因技术在国内甚至国际上仍保持着领先地位。同时,针对蓝藻藻华危害严重的问题,课题组于2003年开展蓝藻藻华爆发机制研究,初步阐明了蓝藻藻华发生发展过程中的基因表达和生物钟调控机制。

刘广发教授于90年代初加入团队,他将研究对象拓展至较为复杂的真核单细胞藻类——盐藻,在国内率先开展了盐藻细胞学、细胞工程、遗传与变异、生物质油开发等方面的系统研究,建立起一套完整的诱变技术路线以及利用浓缩海水室外周年养殖杜氏藻、催化热解制备生物质油气的新技术路线,为推动可再生能源发展做出贡献。团队先后承担国家自然科学基金10余项,获得发明专利3项,发表研究论文50余篇。

开拓实践,微生物治理建奇功

2001年,郑天凌教授加入学院并筹建环境微生物研究方向,聚焦水产养殖病害和海洋环境污染等国计民生的问题,开展了微生物的生态过程与海域生产力的关系、水产养殖动物的病害与防治、有害污染物的微生物降解及资源化、赤潮灾害的微生物防控等研究,承担了十余项国家“973”、“863”和国家自然科学基金重点项目及面上项目的攻关,提出了微型生物净化环境、特殊细菌指示上升流、海洋污染的生物修复作用、以及“以菌治菌”、“以菌治藻”的生态防病、防毒新见解,取得了一系列原创性、突破性研究成果,为国家海洋微生物资源共享平台的建设做出了重要贡献,也为我国有害赤潮生物防治工作提供了大量的宝贵数据,并提出了一系列建设性意见。

2002年,师从郑天凌教授的田蕴教授在博士毕业后留任课题组,从事微生物生理学、微生物分子生态学的教学与科研工作,致力于传承和发展环境微生物学研究方向的特色和优势,承担和参与了多项国家基金重点项目、面上项目,科技部重大研究专项、基础专项等研究工作,在特殊代谢功能微生物资源发掘、代谢机制解析、工程化微生物应用等方面取得了一定的创新性进展。

此后,郑伟老师和徐虹教授先后加入课题组在郑天凌教授指导下开展“菌藻互作”和“以菌治藻”研究,先后承担了多项国家基金重点项目和面上项目,在有害藻华的微生物防控防治上取得了重要进展,阐明了多种微生物杀藻的生理生化与分子生物学机制,创新研制了多功能复合微生物除藻缓释制剂,目前正开展生态安全和应用评价,以期实现复合微生物对有害藻华的生态防治和水体修复。

经过二十余年的积累,环境微生物课题组在郑天凌教授和田蕴教授的带领下建立了具有多功能修复海洋环境污染的微生物菌种资源库,参与建设海洋微生物资源采集与国家海洋微生物资源共享平台。在近二十年间,课题组不仅持续追踪了我国沿海尤其是台湾海峡所发生的有害藻华的动力学,还分离获得了一百余种高效杀藻菌,建立了有害藻华防治的微生物菌种库,创新研制了多种复合微生物缓释除藻制剂,并在小规模水体中实现了藻华清除。团队曾先后获得厦门市科学技术进步奖三等奖(2001年)、福建省科学技术进步奖三等奖(2002年)、教育部自然科学奖一等奖(2003年)和二等奖(2007年)、国家海洋局海洋科学技术创新奖二等奖(2004年)、海洋工程科学技术奖一等奖(2012年)和简浩然环境微生物基金优秀环境工程奖(2014年)。迄今已获得发明专利授权20余项,新申请发明专利4项,在J Hazard Mater、Environ Pollut、Sci Toltal Environ、Microbiol Spectr等杂志发表论文200余篇,出版了《赤潮控制微生物学》(2014年)专著1本,奠定了厦门大学在有害藻华的微生物防控防治领域的领先地位。

结语:再创辉煌,百年学科行稳致远

时光荏苒,厦门大学的水生生物学已具有了近百年的研究历程。在数代人的凝心聚力和团结奋斗下,厦门大学水生生物学不断顺应时代发展和社会变迁改革发展,创新研究对象、研究内容和研究手段,持续取得科研突破和优异成果,已成为生命科学学院的优秀传统学科之一。2000年,水生生物学入选二级博士授权点。“十一五”期间,水生生物学新增为国家级重点学科。“十三五”期间,学院水生生物学紧抓“双一流”建设契机,巩固传统学科优势,扎实推进一流学科建设。

“学海本无涯,唯勤是岸;青云岂有路,以志为梯。”我们有理由相信,如今的团队将在历代前辈精神鼓舞下,继往开来,在水生生物学科领域继续攀登,在生命科学的世纪里昂首迈步、奋斗不懈,将厦门大学水生生物学科的优良学风在生物学科第二个百年进程中持续发扬光大,为双一流学科建设添砖加瓦,为中华民族建设海洋强国、科技强国、生态强国的目标奋力迈进。

资料来源:水生生物学相关课题组

文案:学院百年学科庆典工作组