厦门大学于1922年创建了生物学科中的植物学与动物学专业,是我国最早开展生物学教学和科研的高校之一。近百年来,在一批批学术大师的引领下,继往开来、砥砺前行,为国家培养和造就了众多优秀的科学家和教育家,是我国最具影响力的生物学人才培养与科学研究的重要基地之一。百年生物学科之生命之光系列报道将陆续推出院士名家篇章,用以弘扬科学家精神,传承优良师风学风。

秉志(1886-1965),字农山,原名翟秉志,河南开封人,动物学家、教育家,我国近代生物学的主要奠基人之一。从20世纪20年代起,秉志积极从事我国生物学的组织领导工作和教学、研究工作。

1925-1927年秉志赴厦门大学执教,厦大校史中一份“1926年秋季关于各科教员每周授课时数调查”显示:秉志讲授比较解剖学实习、普通动物学演讲、动物胚胎学演讲、实习等课程,每周长达19小时,授课时数在所有受调查的文、理、教育、商、法各科几十名厦大主要教员中授课时数最多。1926年,秉志担任首任动物学系主任,在他主持下,动物学系教学科研取得了显著进展,大力开展厦门岛附近海洋动物的采集与分类研究、昆虫调查、中国白蚁种类研究,均都取得很好成绩。同时,动物标本馆开始筹备,动物系为教学实验和展览制作各种标本,并对国外供应,厦门文昌鱼标本因而遍供世界各学府。离开厦大后,秉志依然关心学校生物学科的发展,1930年,经数年酝酿,在他及陈子英、林文庆、丁文江等人的推动下,在厦门大学生物馆举办暑期生物研究会,首期到会的中外学者达25位,取得丰富成果。

1955年秉志当选为中国科学院学部委员。他培养出的一批不同分支领域的早期动物学英才,成为20世纪我国教育界和科技界的重要骨干。他在脊椎动物形态学、神经生理学、动物区系分类学、古动物学等领域进行了大量开拓性的研究。晚年完成《鲤鱼解剖》和《鲤鱼组织》两本专著。他毕生为开创和发展我国的生物学事业做出了卓越的历史性的贡献。

年少立志 发愤图强

秉志出生于一个满族家庭,自幼接受良好的家庭教育。秉志在北京读书期间,正值甲午战争和八国联军入侵北京后不久,帝国主义瓜分中国,亡国灭种的民族危机日益加深,这激发了秉志强烈的爱国主义激情。他追求进步潮流,积极参加学生爱国运动,反对帝国主义压迫。同时他在课余博览新书,他觉得自然科学是格物致知,是强国富民的利器,因而立下“科学救国”的志向。他对进化论等著作特别感兴趣,认为达尔文的学说打破了宗教迷信,解放了思想,在19世纪对各种科学的发展起到了很大的促进作用,因此他决定赴美攻读生物学。这个选择是他一生事业的开端。

1909年,秉志进入美国康奈尔大学农学院昆虫系学习,师从著名昆虫学家J.G.Needham研究昆虫学,同时辅修脊椎动物学。1918年获博士学位,成为在美国以昆虫学论文获博士学位的第一位中国人。他的导师Needham教授十分赏识这位早期的中国学生。多年后当他来华短期工作时,称赞秉志“是一位学者、一位值得尊敬的同行和一位亲爱的朋友”。

从康奈尔大学毕业后,秉志又到费城的韦斯特解剖学与生物学研究所,跟随著名神经学家H.H.Donaldson从事脊椎动物神经学的研究工作,在韦氏研究所工作期间,他同时以特殊学生身份在宾夕法尼亚大学注册修课,在生物学各领域打下广泛扎实的基础,使他日后有可能从事范围广泛的研究工作。

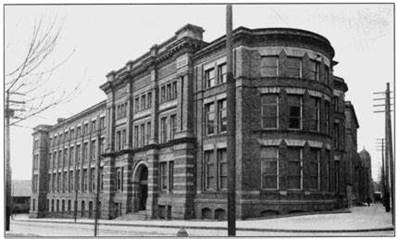

韦斯特解剖学与生物学研究所

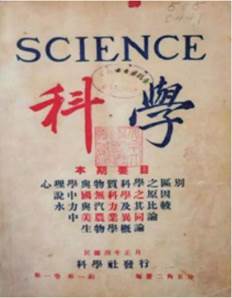

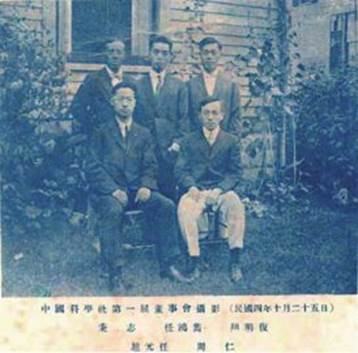

在康奈尔大学留学期间,秉志耳闻目睹西方诸国由于先进科学技术的推广和应用,工业迅速发展,民富国强,而当时在反动军阀统治下的旧中国,政治腐败,灾难深重,根本没有专门的科学机构。为了创建祖国的科学事业,1914年他与留美同学任鸿隽、赵元任等共同发起组织“中国科学社”。这是我国最早的群众性(民办)学术团体。1915年10月25日正式成立于美国 Ithaca(康奈尔大学所在地),“以联络同志共图中国科学之发达为宗旨”。秉志任五董事之一。并集资刊行我国最早的学术刊物—《科学》杂志。秉志本着“介绍科学于国人”的目的,业余积极撰写科普文章。仅1915-1916两年中就在《科学》第一、二卷上发表《生物学概论》《昆虫》《疟蚊》《细胞分裂论》等15篇文章,其中《疟蚊》一文内容全面,篇幅很长,连载三期,成为我国近代昆虫学史上第一篇关于医学昆虫的著作。

1915年1月,在秉志、任鸿隽、杨铨等留美中国学生的推动下,《科学》月刊创办,树起了“传播科学,求真致用”科学救国的旗帜,成为新文化运动不可分割的一部分。

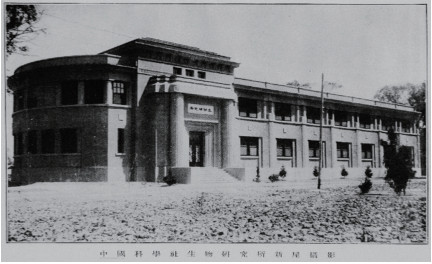

1922年,经过秉志与其他生物学家积极筹建,在南京成立了我国第一个生物学研究机构——中国科学社生物研究所

1915年10月25日,中国科学社第一届董事会成员合影。前排左起:赵元仁、周仁,后排左起:秉志、任鸿隽、赵明复

爱国重义 以身作则

1920年冬,秉志回到阔别十一载的祖国。在他回国之前,曾有几个单位争聘他执教,他最后决定去由中国人办的,条件、待遇都远不如教会学校的南京高等师范学校。

一到南京高师,秉志立即满腔热忧地为开创我国生物科学的教学和研究忘我地工作。当时全国大学中没有一个生物系,在全国也没有一个生物学研究机构。有的学校有博物系,教学与研究皆甚肤浅。南京高师只有农业专修科,秉志讲授普通动物学,深受学生欢迎。据他当年的学生、著名鱼类学家伍献文院士追述:“当时大学里教普通动物学是采取模式教学法,就是在动物的一门或纲采用一种动物作为模式,详细叙述其形态、生理等等。这样教授法,学生觉得枯燥无味,而且彼此不连贯,缺乏系统性。秉老的教授法却别开生面,他用胚层、体腔的真伪以及进化原理将各类动物贯穿起来。这在当时很生动,也很有吸引力,并富于一定的启发性。因此,这个班的学生后来有半数转向于学习动物学,可见影响之大。这不仅是教授法问题,更重要的是秉老具有科学家的风度和感化力。”

秉志是一个极力提倡自然科学教学的人,提倡亲自动手做自然科学的研究工作。他以身作则,在生物系里迅速开展了分类学和形态学的研究。同时,他与胡先骕等积极进行中国科学社生物研究所的筹建工作。经过艰苦奋斗,1922年8月18日我国第一个生物学研究所在南京成立了。开幕典礼名贤毕集,一时称盛。所长秉志发表讲话,梁启超应邀作了《生物学在学术界之位置》的开幕讲演。

研究所成立之后,经费紧张。秉志多次捐出自己在大学的薪金,为研究所添置必要的仪器设备。虽然当时大家的生活很清苦,但在他的感召下,研究人员有时也自动捐助少量款项。夜阑人静时,研究所里还灯火明亮。大家为了促进我国生物科学的发展,都忘我地苦干。秉志在南京高师——东南大学生物系和生物研究所倡导和培育了勤俭刻苦、努力有恒的优良学风,这在当时学术界是有口皆碑、颇负声望的。

秉志常说:“科学决不辜负苦心钻研的勤学之人。”日积月累,勤奋结硕果,从1922年到1937年,生物研究所取得了出色的成绩。研究所的规模发展了,人员从四五人增加到三十多人,对我国动、植物资源进行了大量的调查研究,采集的标本总数达12万份左右,积累了宝贵的资料。除了开展形态学和分类学的研究外,秉志拨出大量经费,在研究所里先后建立了动物生理学研究室和生物化学研究室,进行生理学、生物化学和遗传学方面的研究。这段时间写出的研究论文达数百篇,主要发表于研究所的专刊《中国科学社生物研究所丛刊》。该刊以外文为正文,附中文摘要,以便于与国外学术机构交换。起初每年出版5册为一卷,后来动、植物分开,单是动物部分就年出10册为一卷。斐然的成绩,不仅引起国内外学术界的关注,而且还吸引到中华教育文化基金董事会的资助。生物研究所从此有了稳定的经济来源,增聘了专职研究人员,国内研究生物学的人数迅速增加。生物研究所成为我国近代生物学家的摇篮。生物研究所的创办和发展,充分显示了秉志的艰苦奋斗精神和卓越的领导才干。1935年胡适在中国科学社成立20周年纪念会上演讲时曾这样评价生物研究所:“在秉志、胡先骕两大领袖的领导下,动物学与植物学同时发展,在此二十年中,为文化开辟出一条新路,造就了许多人才,要算是中国学术上最得意的一件事。”

《秉志文存》(共三卷)

五心六律 严谨治学

秉志治学态度十分严谨,一丝不苟,对待工作一贯严肃认真,极端负责。直到晚年,在实验过程中仍亲自动手,尤其是关键性问题,更是反复试验。别人做的,也要亲自检查,要求极为严格,任何小问题都不轻易放过。对每项研究,总要做得完整全面,内容充实,精确无误,才肯整理发表。为创建和发展祖国的科学事业,秉志操劳了大半辈子,但他从未间断自己的研究工作。他数十年如一日勤奋不息,埋头苦干。为了争取时间多做工作,他到年逾古稀,仍每日坚持工作八小时。高级研究人员每年一度的休假,他很少享受。每年他犯过敏性枯草热病,被折磨得很痛苦,还经常带病工作。他曾说:“我一天不到实验室做研究工作,就好像缺了什么似的。”他一直工作到逝世的前一天。

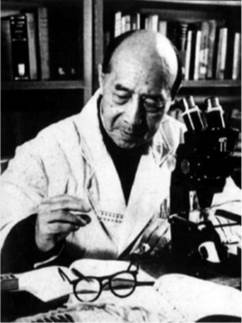

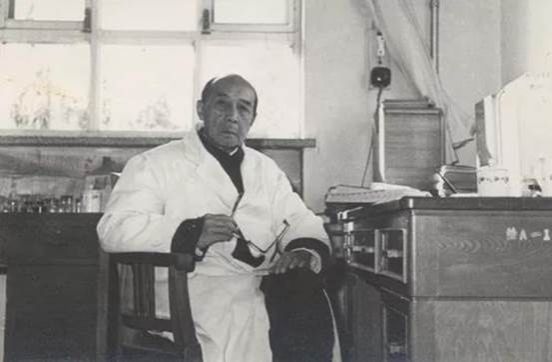

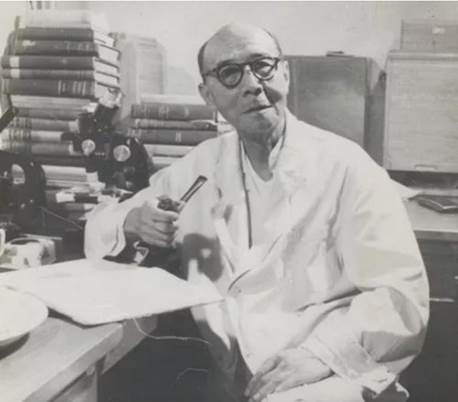

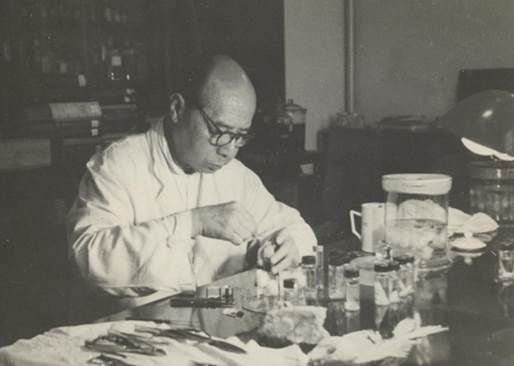

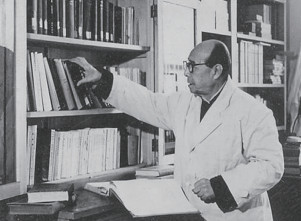

秉志先生工作照

1954年水生所形态组,右起依次为秉志、鲍璿、陈进生、项家秋、潘星光

秉志认为,对待研究工作,必须具备“五心”:决心、信心、恒心、耐心、细心。必须要有不怕困难、不怕麻烦、不怕失败的“三不怕”精神。他不仅自己身体力行,而且经常以此教导学生和助手。在1926年他在厦门大学发表的演讲《生物学与大学教育》中提到学生求学应(一)当有诚恳之态度。既入大学,于大学各课程,不可存某一门有用,吾将学之,某一门无用,吾将不学之心。既成为独立之学问,未有无用者也。所以各种学问皆有大用,要在求之者之能造其精深耳。(二)诸君选课,不可避难趋易。当未入专门以前,最好有最普通之根基,故某种学问无论其难易,倘于初造之根基有益,于后来之专门有关,即较难者亦当勉强学之。(三)将来欲专攻某学,当认定兴趣主义,视自己天性所最近者,选为主课。为学问而求学问,不问所学者,系何种功课,是否有重要之关系。

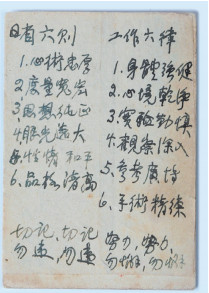

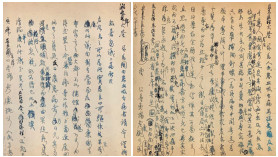

秉志长期随身带着一张小卡片,右侧写着“工作六律”:“身体健康、心境干净、实验谨慎、观察深入、参考广博、手术精练”,下首为“努力努力、勿懈勿懈”;左侧写着“日省六则”:“心术忠厚、度量宽宏、思想纯正、眼光远大、性情平和、品格清高”,下首为“切记切记、勿违勿违”。这些正是他一生治学与为人的真实写照。

秉志先生长期随身带着一张卡片,左侧写着“日省六则”,右侧写着“工作六律”(秉志女儿发现于秉志遗物的上衣口袋中)。

秉志先生工作照

秉志生前曾在多所大学任教,在几十年里为我国生物学界培养了大批人才。我国动物学界许多著名的老专家,如王家楫、伍献文、杨惟义、寿振黄、张孟闻、卢于道、张宗汉、郑集、张春霖、王以康、沈嘉瑞、陈义、欧阳翥等等,都是秉志的学生。由于秉志学识渊博,研究范围广泛,培养了许多不同专业方向的学生,以他们从事研究的对象来分,有脊椎动物中的兽类、鸟类、爬虫类两栖类、鱼类,无脊椎动物中的昆虫、甲壳动物、环形动物、线形动物、扁形动物、原生动物等;以学科而论,有分类学、形态学、生理学、生物化学、生态学等等。

科学精神 民族气节

秉志曾反复强调的科学精神为“公、忠、信、勤、久”五字。他说,“公”即大公无私,公而忘私。科学家绝不能以学问为奇货,把知识当私有。“忠”即忠于所事。对所从事的科学事业要毫不动摇,要死心塌地,这样才能获得成功。科学之真理,要以最忠诚之精神,努力追求,否则毫无所成。“信”即信实不欺。科学工作丝毫不能有虚伪矫饰。研究结果,是即是,非即非,绝对不能说谎,自欺欺人。“勤”即勤苦奋励。研究科学必须勤勉努力,勤奋不息,千万不能偷懒,贪图轻松安逸。科学之真诠,绝不可能偶然侥幸而获得。“久”即持久不懈。凡事皆贵有恒,科学尤贵有持久之精神。从事科学研究,必终生坚持不懈,极端有恒,方能有所成就。真正之科学家,对于科学,无论处于何等环境,遭如何困难,必锲而不舍,一息尚存,不容稍懈。科学家也应有“鞠躬尽瘁,死而后已”之精神。

秉志是一位具有强烈民族气节的爱国科学家。1941年冬,珍珠港事变后,日寇占领上海租界,中国科学社被迫停办,敌伪方面千方百计地找他,企图拉他出来任事。秉志决心不为日寇所用,改名翟际潜,蓄起胡须,“隐居”起来。虽然“隐居”起来,但他时刻不忘天下兴亡,匹夫有责,他用“骥千”笔名,每周写一短文,投《大公报》发表,激励人民的抗战斗志。几月后,被汉奸追查,报纸也受日寇警告,才被迫停止,他还用“伏枥”笔名,在其他刊物上发表文章,评论时事,揭露敌人的滔天罪行,并热忱号召人民精诚团结,共同抵御外侮。他还著书鼓励人民在危难中应积极奋斗。在敌人恐怖统治的上海,秉志敢于以笔作刀枪,英勇斗争,表现了一个爱国科学家的凛然大义和民族气节。

秉报国之志,树科学丰碑。秉志在旧中国度过了大半生,经历了清末封建王朝、军阀混战和国民党反动统治。在他年过花甲之时,终于迎来了新中国。他对旧社会的腐朽落后极端痛恨,他真诚无比地热爱新中国。1949年,他作为特邀代表出席了全国政协第一次大会,荣幸地参加了开国大典。

图为1950年,秉志与周恩来总理亲切交谈。

秉志具有高度政治热情和主人翁精神,他对新中国的每一项成就、国内外的每一件大事,都十分关注,并常著文作诗抒发自己的见解和感受。他时时念及国家,以国家利益为前提,他深知人民江山来之不易,1950年抗美援朝战争开始,国家急需资金购买飞机大炮,秉志为了对国家尽自己的一份责任,将自己在抗日战争前节衣缩食在南京所置的四处房地产全部捐献给国家。他的三千余册藏书,也早就留下遗嘱全部献给国家。

秉志与其藏书。1950年抗美援朝战争开始,国家急需资金购买飞机大炮,秉志将自己在抗日战争前节衣缩食在南京所置的四处房产全部变卖捐献国家,并留下遗嘱他的3000余册藏书全部献给国家

秉志把自己的一生献给了祖国,献给了人民,献给了科学事业,他是我国老一辈知识分子的优秀代表。他的业绩将长存人间。永远留在我国科学史上。

1952年前后,秉志先生为消灭钉螺、根治血吸虫病给毛主席、周总理写的信(草稿)。

秉志(1886-1965),男,字农山,原名翟秉志。河南开封人。著名动物学家,中国近现代生物学的主要奠基人,美国SigmaXi科学荣誉学会会员。

清朝光绪三十四年(1908年)毕业于京师大学堂,民国二年(1913年)获美国康乃尔大学学士学位,民国七年(1918年)获康乃尔大学博士学位,民囯二十四年(1935年)当选中央研究院评议员,1948年当选为中央研究院院士,1955年被选聘为中国科学院学部委员(院士)。

秉志研究领域广泛,在昆虫学、神经生理学、动物区系分类学、解剖学、脊椎动物形态学、生理学及古动物学等领域均有许多开拓性工作,对进化理论深有研究,晚年从事鲤鱼实验形态学的研究,系统全面地研究鲤鱼实验形态学,充实和提高了鱼类生物学的理论基础,毕生为开创和发展中国的生物学事业作出了历史性的贡献。

资料来源:

1、《秉志文存》(第一卷),北京大学出版社,2006年版

2、厦门大学生物学科85周年庆典出版刊物《科学与人生》,厦门大学出版社,2008年版

3、矢志不渝科学救国 治学育人奉献一生——秉志先生的人生之路:http://dangjian.people.com.cn/n1/2019/0515/c117092-31086460.html

4、秉志:矢志不渝科学救国 治学育人奉献一生:http://www.bjb.cas.cn/tbzt2016/dnzt/sd/jdwz/202007/t20200709_5621515.html

5、矢志不渝科学救国 治学育人奉献一生——传承秉志先生科学家精神:http://www.bulletin.cas.cn/publish_article/2019/7/20190721.htm