伍献文先生离世时,几位教授写下挽联:责己严,待人宽,著述等身,道德文章传后起;从学精,治鱼博,鱼龙得水,湖山风雨忆先生。这是便是他一生的真实写照。

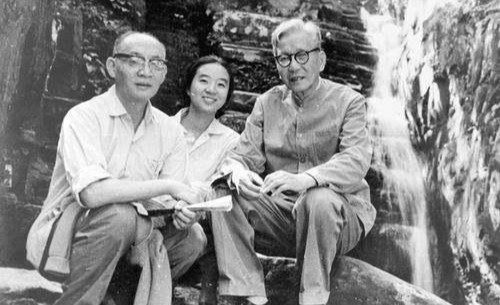

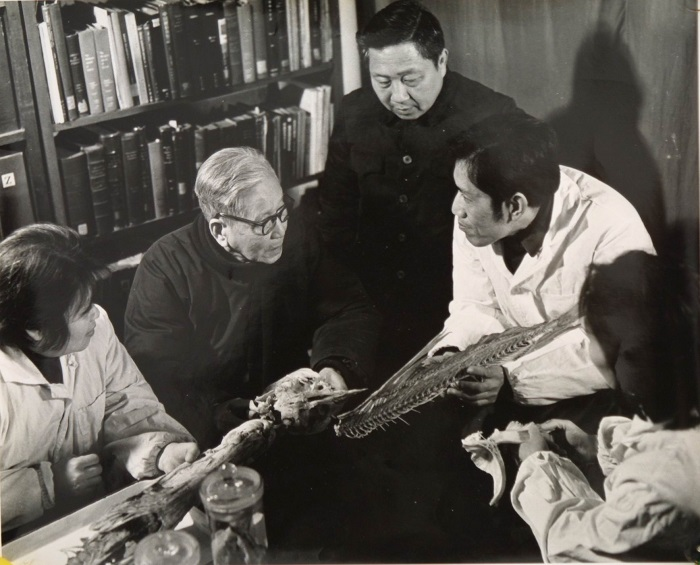

伍献文(右一)与弟子及女儿合影

名师引路,初入科研之门

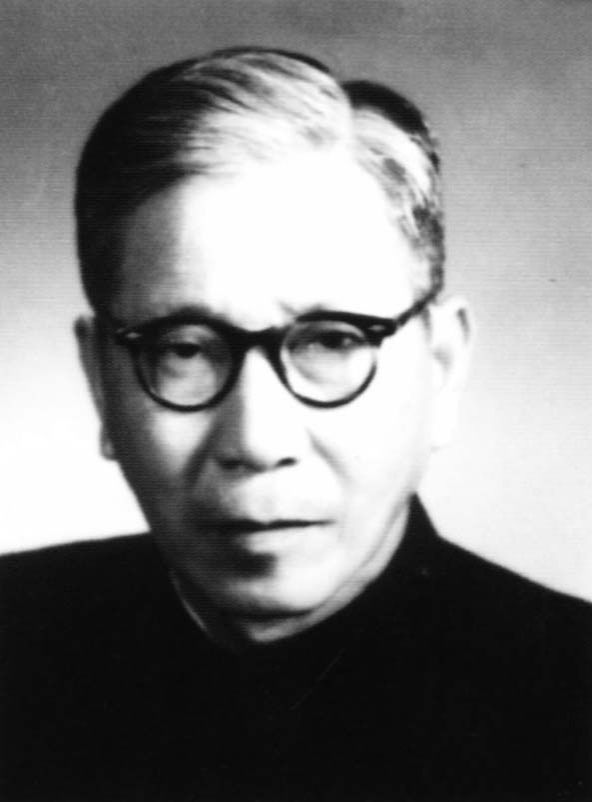

伍献文,字显闻,1900年3月15日生人,是我国著名的鱼类学家,科学界老前辈,他长期从事鱼类学研究,为打开我国鱼类宝库的大门贡献了毕生精力。

1922年,伍献文先生来到刚成立的厦门大学动物学系担任助教,他是厦大1927届校友,也是厦大第一届的动物学系毕业生。厦门大学的六年生活在伍献文先生的一生中是十分重要的。在这里他所接受的动物学研究的基础训练,奠定了他终生事业的基础。初到厦大,他跟随莱德(S.F.Light)指导学生的动物学实验。为了胜任这项工作,伍献文向莱德(S.F.Light)学习动物分类学。有一次,莱德(S.F.Light)带着伍献文到海边岩石上取下一种动物,要他自己去分类鉴定,他先从培养观察、形态解剖入手,弄清楚构造,然后从门、纲、目、科、属,一直定到种,用了一个多星期时间,终于确定这种动物是一种内肛动物的群体。这种分类学的思想方法和工作方法的基本训练,给伍献文先生留下了终生难忘的印象。1925年,秉志教授来到厦门大学,在动物学系教授脊椎动物比较解剖学、组织学和胚胎学。在秉志教授的鼓励下,伍献文先生向学校注册为动物学系学生,一边给秉志当助教,一边完成自己的学业,他在组织学和胚胎学方面的坚实基础,就是这一时期在秉志教授直接指导下取得的。与此同时,伍献文又跟随何博礼(R.Hoeppli)学习寄生虫,并对厦门和浙江的自由生活线虫、江豚的肺寄生线虫及其引起的组织病理变化进行了研究。对于这段经历,伍献文先生曾说:“我对动物学的训练得力于厦门大学做助教的时期最多”。在厦门大学时期,伍献文自称自己的生活和学习状态是“关门用功,不问世事”。据他回忆,他当时住在生物馆三楼而实验室在一楼,他可以一两个星期不出生物馆的大门。就这样,年轻的伍献文在这里迈出了一生事业的第一步。

厦门大学毕业以后,伍献文应聘到南京中央大学生物学系教动物学。虽然这时他已经在线虫等方面的研究取得了一定的成就,但他对鱼类学研究的志趣却始终没变。在南京只停留一年,他就辞去了中央大学的教职,于1929年接受了中华教育文化基金会的资助去法国留学,在巴黎博物馆鱼类学实验室罗勒(L.Rouke)的指导下学习鱼类学。经过三年的刻苦努力,伍献文先生终于完成了他的博士论文《中国比目鱼类的形态学、生物学和系统学的研究》并于1932年取得了巴黎大学科学博士学位。

伍献文先生回国后,立即被推荐主持中央研究院国立自然历史博物馆动物学部的工作。为了调查祖国富饶的生物资源,他与方炳文、 常麟定等同事深入到广西、贵州、云南等边远山区,采集了大量的标本,发现了许多在科学上未曾记载过的新物种。在这期间,他在继续进行鱼类和蠕虫类研究的同时,又开展了对河蟹、蝎类等方面的研究,所发表的《中国河蟹志略》和《中国之蝎及蝎蛛》等论文,都是国内学者研究该类动物的领先之作。

纳履踵决,不忘心系科研

1937年,“七七”卢沟桥事变爆发,日本侵略军的炮火迅速向南蔓延,中央研究院所属各研究所纷纷迁入内地,动植物研究所也奉命迁往湖南的长沙和衡山,几年艰辛初创的科研条件遭受了严重的损失。为了科研工作需要,伍献文先生和他的同事将显微镜和图书资料等一一装箱带走,却丢掉许多私人生活用品。当时研究所已收藏了大量的动植物标本,包括一些新种的模式标本无法带走。为了保存这些标本,他们在夹墙的地下挖了一条深沟,小心翼翼地将标本一瓶瓶埋藏起来,但最终在战火中散失殆尽,伍献文先生曾为此而感到终生遗憾。

伍献文(第三排左一)等同仁合影

长沙大火又将中央研究院动植物研究所赶到了广西阳朔。艰难的跋涉、困苦的生活、拮据的科研经费,并没有动摇伍献文先生继续进行科学研究的决心。在阳朔的短暂停留中,伍献文先生完成了《漓江的鱼类》一文,其中描述了发现于漓江的11个新种。1939年,动植物研究所搬迁到四川重庆北碚,才有了稍微安定的科研环境。然而,中原沦丧,烽烟四起,调查祖国自然资源的计划已难以实现。在这种情况下,伍献文先生决定以室内工作为主,开展了一系列实验鱼类学研究,在形态学、组织学及生理学领域发表了许多论文。1944年动植物研究所分建为动物研究所和植物研究所,伍献文先生任动物研究所研究员。抗日战争胜利后,动物研究所于1946年由重庆北碚迁至上海。1948年,伍献文选聘为中央研究院院士。

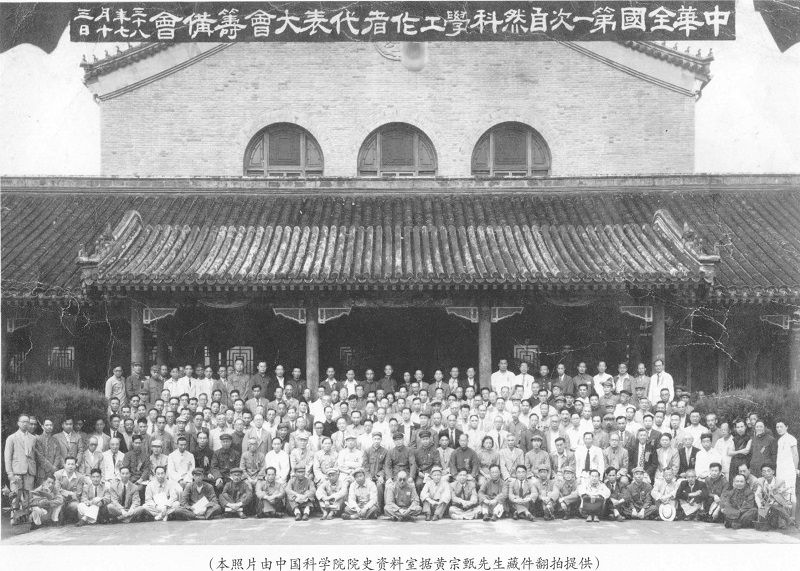

1948年9月,伍献文参加中央研究院第一次院士会议

著述等身,依旧钻坚研微

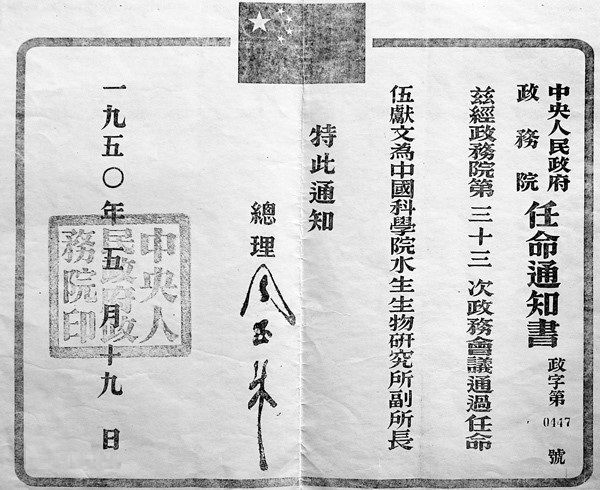

1949年,伍献文先生接到了参加新中国第一次自然科学工作者代表大会筹备会议的通知,漂泊半生的伍献文先生感到无比激动,他决心将自己的后半辈子完全献给新中国的科学事业。自从1950年担任中国科学院水生生物研究所副所长以后,伍献文先生陆续又担任了许多职务。虽然事务性的行政工作占去了伍献文先生的一大半时间,但他始终没有忘记自己是一个科学家,主要的任务是科学研究。

伍献文出席了中华全国第一次自然科学工作者代表大会筹备会并参加合影

伍献文被任命为水生生物研究所副所长

1955年中国科学院成立学部,伍献文(右三)和秉志(右六)正在讨论工作

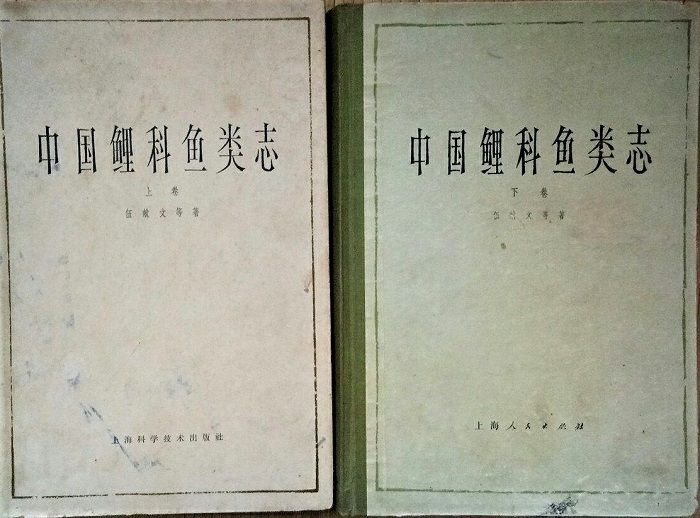

在伍献文先生的直接领导下,水生所鱼类分类组的同志们跋山涉水,足迹遍及祖国的每一个角落,采回了大批鱼类标本,建立了收藏有20余万号标本的亚洲最大的淡水鱼类标本室,在拥有丰富标本的基础上,伍献文先生抓住占中国淡水鱼类半数的鲤科鱼类作为研究对象,同他的助手一起开始了艰巨的整理工作。1964年,《中国鲤科鱼类志》上卷出版 ,1977年《中国鲤科鱼类志》下卷出版,全书共70余万字,系统地描述了分布于我国的鲤科鱼类113属412种,并附有精美的图版。它不仅是研究中国淡水鱼类的必备文献,也是研究全世界鲤科鱼类的重要资料。这部著作在1978年全国科学大会上得到大会奖励,1982年又被评为国家自然科学奖二等奖。

伍献文所著的《中国鲤科鱼类志》

1981年,伍献文先生和他的助手在《中国科学》上发表了题为《鲤亚目鱼类分科的系统及其科间系统发育的相互关系》的研究报告,回答了鱼类系统学上的一大难题,提出了鲤亚目鱼类的一个新的分类系统。这个报告引起了国际鱼类学界的普遍关注,其结果被加拿大学者引用于权威性著作《世界鱼类》一书中,并荣获中国科学院科技进步奖二等奖。

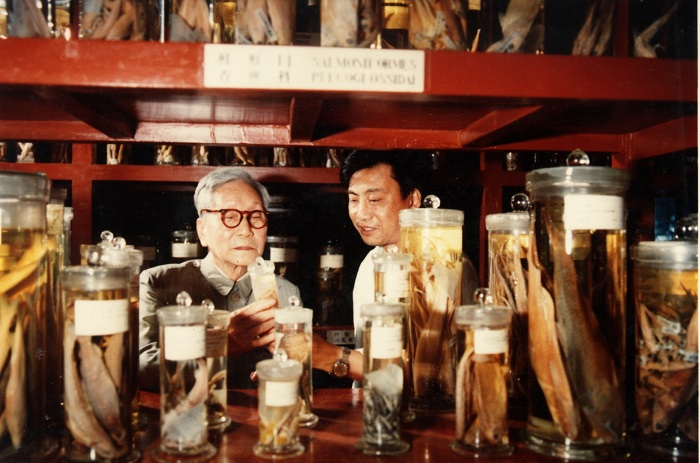

左起:罗云林、伍献文、陈景星、陈宜瑜

从1924年伍献文先生在厦门大学季刊上发表《浙江瑞安所产蛇类初志》开始,他在国内外科学刊物上发表了85篇论文,出版过5种专著。其中有鱼类学论文55篇、蠕虫学论文16篇、有关节肢动物、两栖爬行动物等论文11篇 ,还有关于海洋及湖泊调查、考古学的论文多篇。除了在鱼类学方面所取得的显著成就外,他在线虫形态学和分类学上所作的贡献,也深受国内外专家所推崇。他记述的动物寄生线虫的3个新属和23个新种,绝大多数已为学术界所公认并收录于相关专著。

伍献文(左二)工作照

伍献文(左一)工作照

不慕名利,规规矩矩做人

伍献文先生除了在学术上有很高的声誉外,他的为人也受到普遍的尊敬和爱戴。对于名利,他毫不留恋,一心为公。1977年,伍献文就任水生生物研究所所长,不久又兼任中国科学院武汉分院院长,但他从一开始就有让贤之意,多次要求科学院选拔年富力强的人才接替他的职务。伍献文在生前就将他直接领导的鱼类分类组的工作交给了中年科学家,希望他们在实际工作中迅速成长,使我国的鱼类学研究后继有人,进一步发展。对于恩师,他心怀感激,未曾改变。作为学界泰斗的伍献文,留下了很多珍贵的学术文章,他的后辈学生希望他晚年能多出版文集,然而伍献文人生的最后一年还在忙碌地整理他的恩师秉志的诗稿,并委托他的好友,厦门大学的文史专家何励生校勘诗稿,伍献文先生对身边的亲友说:这是我一生中要做的最后一件要紧的事。对于学生,他倾囊相授,从不保留。在伍献文60多年的科研和教学生涯中,他直接教导和培养出一大批学生和助手,如中国科学院院士刘建康、曹文宣、张弥曼、陈宜瑜等一批国内外知名的专家和学者。

毕业于厦门大学的陈宜瑜院士写道:“我们要学习他把毕生的精力贡献给祖国的科学和教育事业的革命精神;学习他光明磊落,刚正不阿,真诚待人,诲人不倦的品德;学习他严肃、严格、严密的科学态度;学习他艰苦朴素,谦虚谨慎,联系群众,鞠躬尽瘁的工作作风。”在陈宜瑜眼中,伍献文是一位从不发脾气的老人,总是很和蔼地告诉他研究工作的基本规律、如何查文献、如何判断特征等。伍献文对陈宜瑜无私的培养,让他终生难忘。

左起:陈湘粦、伍献文、陈宜瑜

伍献文先生一生十分俭朴,无特殊的业余爱好,早年在工作之余喜爱集邮和下围棋,后来因工作繁忙也就丢开了。他唯一的嗜好是读书,而且主要读科学书籍。伍献文先生一生没有什么积蓄,唯一的积累是上万册极为珍贵的图书和资料。有些是他千方百计托人高价买来的,有些是海外的朋友作为最贵重的礼物万里相赠的。当辗转于日寇炸弹的呼啸声中时,他没有动念去卖掉它们。后来又将这批书籍资料放在水生生物研究所鱼类分类组资料室,或直接赠送给所图书室,供大家阅读使用。伍献文先生可谓是将自己的一生毫无保留地贡献给了祖国的科学事业。

伍献文先生不仅把毕生的时间和精力献给了科学事业,而且在精神领域达到了完全忘我无私的崇高境界。熟悉他的人,常常会不禁联想到毛主席《纪念白求恩》一文,从这篇文章中看到伍献文的影子。许多科学工作者也都暗暗把他的献身精神作为自己的一面镜子,时时从中汲取力量,得到鼓舞。

【人物名片】

伍献文(1900.3.15-1985.4.3),动物学家。浙江瑞安人。1921年毕业于南京高等师范学校。1927年获厦门大学学士学位。1932年获法国巴黎大学科学博士学位。1948年选聘为中央研究院院士。曾任中国科学院水生生物研究所研究员、名誉所长。1955年选聘为中国科学院学部委员(院士)。

伍献文是中国研究鱼类学和水生生物学的奠基人之一,对蠕虫、甲壳、两栖爬行、鸟类等动物进行了深入的研究,组织了渤海湾及山东半岛的海洋生物调查,这是中国组织的海洋考察的开端。伍献文领导并参加了江苏五里湖的调查工作,组织编写了《中国鲤科鱼类志》(上、下卷),在《鲤亚目鱼类分科的系统及其科间系统发育的相互关系》中提出了鲤亚目鱼类的一个新的分类系统,其论点已被加拿大学者J.S.纳尔逊引用于权威性著作《世界鱼类》第二版。

资料来源:

[1]陈宜瑜.“怀念伍献文所长.” 水生生物学集刊. 1985(9).

[2]李蕤. “打开鱼类宝库的大门——记鱼类学家伍献文.”武汉文艺. 1978(5).

[3]“伍献文:中国鱼类分类学形态学和生理学的奠基人.” 光明日报. 2005(11).

[4]中国科学院水生生物研究所“纪念伍献文先生诞辰120周年”专题:http://www.ihb.cas.cn/ztwz/jnwl/wuStory/.

[5]“重情重义的大科学家伍献文”浙江日报. 2019(4).

文案:生物学科创建一百周年工作组