厦门大学于1922年创建了生物学科中的植物学与动物学专业,是我国最早开展生物学教学和科研的高校之一。近百年来,在一批批学术大师的引领下,继往开来、砥砺前行,为国家培养和造就了众多优秀的科学家和教育家,是我国最具影响力的生物学人才培养与科学研究的重要基地之一。百年生物学科之生命之光系列报道将陆续推出院士名家篇章,用以弘扬科学家精神,传承优良师风学风。

求学之路道阻且长

汪德耀先生祖籍安徽安庆,1903年出生于江苏省灌云县板蒲镇一个普通的小职员家庭,幼年接受私塾教育,背诵四书五经、古文诗词。稍长,在父亲的影响下,他广泛接触大自然,启发了对生物学的兴趣。1912年,其父被聘为农林部主事,他即随父母迁往北京,先入蒙养院,后进入北京高等师范(今北京师范大学)附属小学和中学学习,开始接受现代教育。1919年5月4日,北京爆发学生爱国运动——五四运动,正在北京高师附中读二年级的汪德耀先生,作为学生自治会副主席,与时任学生自治会主席的赵世炎一同发动同学,积极投入这场斗争,并且作为全国仅有的两位中学生代表参加了在北京大学红楼与北洋军阀当局的谈判——要求罢免亲日派卖国贼的谈判。五四运动中的经历,使汪德耀先生迫切地希望寻找救国救民之路,他下定决心走科学救国之路。

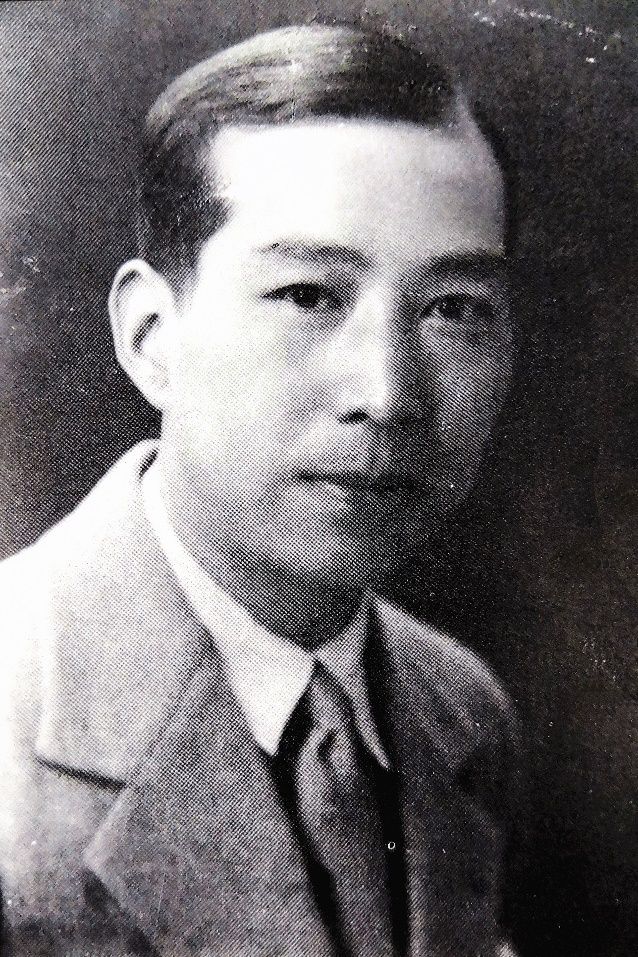

1928年汪德耀先生留学法国时留影

1921年,汪德耀先生以优异的成绩取得了公费赴法国留学的资格。从小深受有着生物学知识的父亲与中学生物老师李士博的影响,汪德耀先生决定选择生物学进行深造。他首先在法国里昂大学学习,经过五年的努力,于1925年获得理科硕士学位。翌年,他转到法国巴黎大学,在著名的胚胎生理学家万特倍尔(P. Wintebert)教授和细胞学者巴哈(M. Parat)博士指导下,从事研究工作。在攻读博士学位期间,汪德耀先生先后在法国科学院学报发表了四篇论文,并于1926年、1928年两次作为中国的唯一代表参加在捷克首都布拉格和法国博尔多市举行的解剖学学术研究会——他在会上宣读四篇原创性高质量的论文,获得与会专家的一致好评。

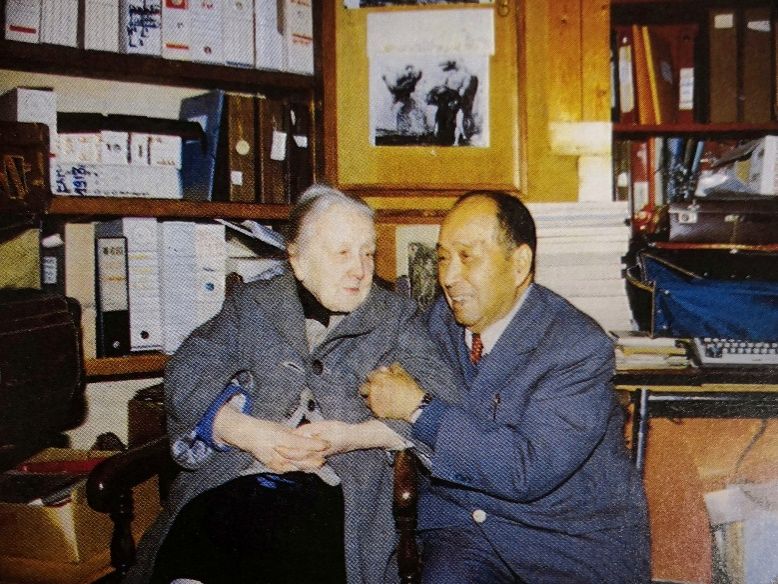

在科学研究之余,汪德耀先生还积极从事写作与翻译。他写了一部三十多万字的《巴斯德生平和事业》,介绍这位法国微生物学始祖的生平事迹;将罗曼·罗兰早期的信念悲剧《阿埃儿》、都德的小说《阿尔雷女郎》及法国大革命另一部悲剧《群狼》译成中文;1930年初,将中国女作家谢冰莹的《从军日记》译成法文,经法国诺贝尔文学奖金获得者罗曼·罗兰大师推荐在《小巴黎人日报》头版详细报导,并由瓦罗瓦书局出版单行本,深受当时法国读者欢迎。1931年8月,汪德耀先生到瑞士看望罗曼·罗兰,在大师家中见到印度圣雄甘地,交谈甚欢。

1983年11月汪德耀先生赴法国访问在巴黎与罗曼·罗兰夫人亲切交谈

1931年夏,汪德耀先生以优异成绩获得法国国家授予的巴黎大学理学博士学位,成为中国首位的细胞学博士,也是当时中国仅有的七位获法国博士学位的学者之一。他的导师殷切希望他留在法国继续从事研究工作,法国著名的罗斯可夫巴黎大学海洋生物研究所也以优越条件聘请他到该所工作。与此同时,他的同学和恋人——年轻貌美的法国人露丝·德维莱(Lucie Devillers)博士也真心希望他留在法国并极力挽留他。而此时,“九·一八”事变发生了,几万万同胞生活在水深火热之中。考虑到祖国的呼唤、民族的需要,汪德耀先生下定决心,毅然放弃了在法国的优厚待遇和优越条件,忍痛割断缕缕情丝,在海上颠簸三十五天之久,回到了祖国。

毕生心血倾献教育

初回灾难深重的祖国,一心想着科学救国的汪德耀先生也不得不随着动荡的时局而四处奔波。1941年4月,汪德耀先生应福建省政府之邀,到临时省会永安创办全国首家地方性研究机构——福建省研究院,任院长兼研究员,开创了福建省的科研事业。

1943年,汪德耀先生应聘到因抗日战争而迁往长汀的厦门大学,历任生物学系教授、系主任、理工学院院长、代理校长,1945年9月,正式任厦门大学校长。当时日本虽然投降,但学校仍百废待兴,除了多方筹集资金、完成由长汀搬回厦门的迁校工作外,还要考虑学校的发展。汪德耀先生在极为困难的条件下,筹集资金、搬迁校址、谋求发展。他对于学校的科系结构进行了重新规划,设立海洋学系、航空工程学系、机械工程学系、国际贸易系、南洋经济研究室等。这些都是我国教育发展史上全新设立的新科系,对战后国家经济恢复,以及学校和国家的发展都作出了重要的贡献。后来的山东海洋学院、北京航空学院、厦大经济学院对外贸易系和厦门南洋经济研究室就是在这些富有特色的系室基础上发展起来的。汪德耀先生也因办学上的远见卓识而为人称道。

1946年汪德耀校长(中)与王亚南(右三)卢嘉锡(汪后右)陈世昌(汪后左)等系主任合影

早年受到蔡元培先生学术思想的影响,汪德耀先生鼓励百家争鸣,提倡学术自由、实行民主办校,他聘请了《资本论》的翻译者王亚南、郭大力以及林砺儒、郭一岑、卢嘉锡、寿俊良等一批进步教授来校任教或兼院、系领导职务。除此之外,汪德耀先生积极推动厦大各院系设立相应的研究机构,促成厦大与中英文教基金董事会合办中国海洋研究所,支持厦大历史学会设立历史研究室,经济学系设立经济研究所,海洋系设立水产研究室,并设立心理实验室。汪德耀先生始终将提升厦大教学质量和学生素质作为治校的首要任务,以严格招生、新生选课指导、新生教育、考试制度等方式保障和提升厦大的教学质量。同时,为促进学生理论与实践能力全面发展,汪德耀先生还很重视教学上的试验和实习,要求各学系增加试验和实习课程。另外,因彼时受到抗战等诸多因素影响,厦大不少学生的生活都很困难,汪德耀先生为了让学生安心学习,除了尽力维持厦大原有的奖学金外,还想方设法联系社会各方为厦大增设奖学金,以解决优秀学生的后顾之忧。汪德耀先生为把厦门大学办成“南方之强”作出了不懈努力。

汪德耀先生也大力推进对外学术交流与校际合作。汪德耀先生一方面鼓励厦大师生多走出去与外面的学术界沟通交流,另一方面也积极邀请包括近代生物化学家李约瑟在内的众多知名学者前来厦大讲学。为促进国际校间的学术交流与合作,他不顾年迈,奔波于美、英、法、日本和加拿大等国之间,为建立厦门大学与法国尼斯大学、美国克罗拉多大学的校际合作及纽约“Alton Jones Cell Science Center”协作作出贡献。1989年他被尼斯大学授予“名誉博士”学位。1993年11月应台湾中研院医学生物学研究所的邀请,汪德耀先生赴台进行三周的参观访问和学术报告,产生很大影响。1996年汪德耀先生奔走于海峡两岸,多次与台湾卫生研究院吴成文院长协商相关事宜,于同年11月于福州市顺利举办首届海峡两岸细胞生物学学术研讨会,开启了海峡两岸学术交流的先河,极大地推动了海峡两岸学术交流和学者互访的开展。

科研创新问鼎学界

汪德耀先生回国之际,正值十四年抗日战争,即使在极其艰苦的条件下,他仍然矢志不渝从事科研。1940年他发表了《动物细胞的细胞质组成研究》学术论文,中国细胞学界公认它是最早研究细胞质两种主要细胞器(线粒体系及液泡系)的创造性论文,也是抗日战争八年中中国唯一的一篇细胞学相关论文。

他注重科研与生产实践相结合,研究牡蛎的人工受精、育苗和大小牡蛎的人工杂交,力求阐明我国养殖海产贝类胚胎发育的规律及其生长发育的条件,解决了养殖海产贝类幼苗紧缺的难题。他在福清蛙蛤养殖场为劳模办培训班,亲自讲课指导实验工作,受到福建省水产厅的高度赞扬。随后,汪德耀先生又进行了多项富有成果的研究,如1991年初他领导的《甜叶菊细胞超微结构及甜菊苷形成机理研究》,获得国家科委发给“国家科技成果”完成者证书,专家组认为这项研究从分子水平论证了甜菊苷机理。

他潜心科研,写出《现代细胞生物学主要特征及发展动态》一文,自己花钱印刷一百份,分送给各大学和科研单位,向我国细胞生物界敲起晨钟,呼唤祖国科学春天的到来。改革开放带来了科学的春天,汪德耀先生也重新焕发了青春,他70%的研究成果和论著是在这之后问世的。他首先恢复了已经中断了十年的关于北京鸭精子发生过程的细胞学研究,并开展北京鸭精子发生过程中细胞骨架和核孔复合体的研究,首次报道了鸟类精细胞变态过程中的微管空间构型和核孔复合体的超微结构。这些研究成果被认为是填补了国际上关于鸟类精子发生过程超微结构研究的空白,也是我国首次发表关于细胞生物学新领域——细胞骨架的第一篇论文。

汪德耀先生在实验室

此外,汪德耀先生又把细胞生物学的研究同当前医学上的难题——癌症结合起来,开展了研究癌细胞生物学三大重点课题之一——癌细胞诱导分化问题的探索,取得了一系列重要成果,被同行专家、中科院院士认为是填补了我国的空白。鉴于这项研究成果在国内处于领先地位,国家批准在厦门大学生物学系成立重点专业实验室——肿瘤细胞工程实验室。1991年6月,该实验室经国家计委批准,列为国家专业实验室;1993年12月国家教委批准其为开放研究实验室;1999年通过教育部认定并更名为“细胞生物学与肿瘤细胞工程教育部重点实验室”,为第一批教育部重点实验室。在这一系列建设中,汪德耀先生投入了大量心血,为实验室发展成为后来的细胞应激生物学国家重点实验室(厦门大学)奠定了坚实的基础。

汪德耀先生一生共发表论文一百五十多篇,专著六部,主编的《普通细胞生物学》于1992年获国家教委优秀教材一等奖,并为诸多高校所采用,成为教授细胞生物学课程的通用教材。《细胞生物学实验指导》已发行六十多万册,合著的《膜分子生物学》获“中国图书奖”,并载入1996年厦门年鉴大事记中。

励精图治创建学科

1950年8月,他作为福建省的科学技术界代表出席全国自然科学工作者会议,亲自聆听了周恩来总理关于新中国自然科学发展宏图的重要报告,受到极大的鼓舞。从那以后,汪德耀先生就开始参与制定我国细胞学的发展计划。

从20世纪60年代起,汪德耀先生和他领导的科研组承担有关细胞器结构和功能以及核质相互关系等国家重点科研项目的研究。他在动植物细胞液泡系的演进规律、液泡系与高尔基体的相互关系、细胞质基本组成成分和动物细胞非有丝分裂等方面的研究取得了一些突破性进展。他根据福建沿海贝类养殖特点研究出的关于牡蛎人工受精、育苗和大小牡蛎人工杂交的成果,解决了我国养殖海产贝类幼苗紧缺的问题。1963年汪德耀先生受聘兼任中科院遗传所研究员。

为进一步推动国内细胞生物学的发展,汪德耀先生与国内同仁广泛协商、征求意见,决定以上海细胞生物学研究所牵头,联合中国科学院的植物生理所、发育所、植物所和北京大学、兰州大学与厦门大学等科研单位和研究人员,筹备建立中国细胞生物学学会。1979年3月,经全国科协主席团批准成立中国细胞生物学学会。作为中国细胞生物学学会的副理事长,汪德耀先生积极参与中国细胞生物学学会的活动,进一步推动细胞生物学学科在中国的加速发展。

改革开放后,年逾古稀的汪德耀先生以“烈士暮年,壮心不已”的高昂姿态,继续为高等教育事业的改革与发展,为科学技术创新与进步而不倦地工作。这期间,他先后担任了厦门大学细胞生物学研究室主任、抗癌研究中心主任、中国动物学会副理事长、中国细胞生物学会副理事长等职。

汪德耀先生不仅把毕生精力献给祖国的科教事业,关心厦门大学的发展,而且还是一位出色的社会活动家。1992年,在祝贺汪德耀执教六十周年暨九秩华诞庆祝大会上,中共福建省委统战部给他的贺信中指出:“长期以来,汪老与我党风雨同舟,荣辱与共,为社会主义现代化建设和祖国统一大业努力奋斗,表现了强烈的爱国主义精神。”原省委副书记胡宏同志给汪老的贺信中深情地说:“作为德高望重的知名长者,您自觉以国家振兴、民族崛起为己任,几十年奔波操劳,尽心尽力,为促进国际间的交流以及海峡两岸的沟通,为促进社会主义建设和祖国统一大业,作出不懈努力。”1989年福建省政府授予他优秀教师的光荣称号,1990年他被国务院评为有突出贡献的科学家,享受国务院颁发的政府特殊津贴。1991年美国名人传记研究院发给他金质奖奖框名人证书,称他为中国细胞生物学的创始人和发展者。1995年8月,美国名人传记研究院又授予他“国际名人文化荣誉证书(第343人)”。此外,他还被美国BESO生物研究中心聘为高级科学顾问。

师者楷模心存大爱

汪德耀先生爱生如子,对学生的成长不遗余力。1950年8月,汪德耀先生改任生物学系教授兼主任,决心坚持在教学第一线辛勤耕耘,为培养社会主义建设人才而继续努力。这一坚持贯穿了汪德耀先生的后半生。1961年他开始招收研究生,1981年他被国务院批准为我国第一批博士生导师之一,在实验室指导了数十名硕士生、博士生。汪德耀先生始终将学生们的成长与发展摆在第一位,直到九十多岁、躺在医院病床上,他还在指导学生们的论文,为学生们答疑解惑。

汪德耀先生和学生

对于学生来说,汪德耀先生是和父母一样的恩师,不仅在学业上给予指导,而且在生活中给予关爱。改革开放之前,学生们的经济条件普遍不好,汪德耀先生自己的生活也不宽裕,但每次带着学生到外地出差,他总是自掏腰包请所有学生吃饭,点最好的菜,改善学生们的伙食水平,可自己却吃得很简单。汪德耀先生像慈父一样关心每一位学生,学生们也像对待自己的父亲一般爱戴汪德耀先生,感念他对学生无微不至的爱护和关怀。新中国成立前毕业的校友李联欢、邵建智、吴厚沂、苏林华等,每次回母校都必定要去看望汪德耀先生。改革开放后,汪德耀先生高瞻远瞩,为学生创造条件,帮助一批批学生走出国门继续深造。现厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事长、创始人郑立谋就是其中一位。从申请办理出国手续、联系学校和导师,直到学业步入正轨,汪德耀先生对郑立谋给予了无微不至的支持和关怀。在郑立谋获得法国博士学位后又到美国继续深造期间,汪德耀先生始终和他保持密切联系,关心他的学业和生活,并期望他在学成之后回国服务,为国家做贡献。在汪德耀先生的培养下,众多学子在各自的领域取得了优异的成绩,成为了学术成就斐然的人才,为祖国的细胞生物学和生物医药等领域的发展贡献力量。

此外,汪德耀先生对身边的同事同样热忱重情。有教师家庭负担大,工资只能勉强糊口,汪德耀先生就从自己不多的工资中拿出一部分,资助教师一家,为他们解燃眉之急。有老师之间闹矛盾,汪德耀先生就出面调解,不厌其烦地分头做思想工作,缓和矛盾,促进同事之间的和谐团结。

正是汪德耀先生从不计较个人得失,积极乐观地面对所有问题,胸襟广阔,他的人格魅力给师生们留下了深刻印象,也给大家带来了深远影响。

汪德耀先生和夫人王文铮

正如汪德耀先生所言:“驱使我一生不懈进取、努力拼搏的动力有两个。一是热爱祖国,我感到社会主义祖国越来越可爱。二是热爱科学,科学是没有国界的,但是,科学工作者却应该有他自己的祖国,应该用其所学来报效他的祖国。”汪德耀先生的一生,满怀对祖国的热爱、对科学的热爱,将自己的全部精力都献给了祖国的科学和教育事业,为我国的细胞生物学发展贡献了巨大力量。他的爱国情怀、教育理念、科研精神、人格魅力值得我们后人永远景仰和铭记。

【人物名片】

汪德耀(1903-2000),我国细胞生物学奠基人、教育家,知名的爱国人士和社会活动家,原福建省政协常委、厦门市政协副主席、农工党中央咨监委常委、厦门大学校长、厦门大学生物学系教授。汪德耀先生出生于江苏省灌云县,幼年随家迁到北京,亲眼目睹了军阀混战、列强侵略,立志求知上进,远赴海外求学,在名师之侧潜心治学。“九·一八”事变后,汪德耀先生身怀报国之心,放弃国外的优厚待遇和优越条件,毅然回国投身祖国科学事业。无论是国难家亡、社会动荡之时,还是新中国成立后社会飞速发展之际,汪德耀先生矢志不渝,与祖国科学发展同呼吸共命运,将毕生精力献给了细胞生物学的科研与教学,为祖国科学事业的发展做出了重要的贡献。

资料来源

[1]卢明辉. 一爱祖国 二爱科学——追记我国细胞生物学奠基人,原厦门大学校长汪德耀教授[J]. 厦门科技, 2000(6):2.

[2]张廷亮. "汪氏三兄弟"与中国现代科学发展[J]. 徐州师范大学学报(哲学社会科学版), 2010, 36(6):13-18.

[3]彭一万. 五老峰下“不老松”——记中国细胞生物学创始人汪德耀教授[J]. 学会, 2000(11):33-34.

[4]白蓝. 科教报国 一片丹心──记细胞生物学家汪德耀教授[J]. 厦门科技, 1996.

[5] 洪水根. 怀念汪德耀教授[J]. 实验生物学报, 2001, 34(004):259-260.

[6] 吴尔芬. 汪德耀传[M]. 厦门:厦门大学出版社,2021.3.

根据厦门大学刊发《师者|汪德耀:中国细胞生物学的奠基人》修订

文案:生物学科创建一百周年工作组