厦门大学于1922年设立了动物学与植物学两科,是我国最早开展生物学教学和科研的高校之一。近百年来,在一批批学术大师的引领下,继往开来、砥砺前行,为国家培养和造就了众多优秀的科学家和教育家,是我国最具影响力的生物学人才培养与科学研究的重要基地之一。百年生物学科之生命之光系列报道将陆续推出院士名家篇章,用以弘扬科学家精神,传承优良师风学风。

意志坚强 科研不辍

1931年12月18日,林鹏出生在晋江安海,旋即随父亲回祖籍地龙岩。由于家里兄弟姊妹多,生活困难,17岁时曾辍学当学徒工。在亲友资助下,才得以念完高中。

1951年8月的一天,他在劳作时,看到了一条招生广告:由于当时厦门金门炮战,厦门大学理工学院搬迁到龙岩,要在当地补招30多名学生。已经两个孩子的他,征得家人同意后,抓住这个机会,以优异的成绩考入了厦门大学生物学系,踏上了求学之路。他从此和厦门大学结下不解之缘,在以后的50多年中,他一直在厦大这片土地上辛勤耕耘,直到生命的最后一刻。

在厦门大学求学的四年里,林鹏大部分时间都是在图书馆与实验室度过的。虽然龙岩离厦门不远,但他没有回过一次家。他像一棵小树,在知识的土壤里吮吸着养分,不断使自己更高、更粗、更茂盛。他是幸运的,还在他羽翼初生时,便遇到了伯乐——我国著名的生态学家何景教授。何景教授严谨的治学作风、对科学的执着追求精神、对学生的严格要求,对林鹏产生了深刻影响。在何景教授的引导下,林鹏像一只放飞的鸟儿在生态学领域海阔天空地翱翔着。大学三年级时,他就发表了第一篇学术论文。1955年大学毕业后,他成为班上唯一留校任教的学生。在何景教授带领下,林鹏从事植物分类学和植物生态学的教学和科研工作。他相信勤能补拙的道理:每周前3天承担教学任务,后3天到离厦门130公里远的南靖县的南亚热带雨林,进行雨林结构的研究。当时我国国民经济迫切需要橡胶,为响应国家的号召,他和老师、同事配合全国华南热带作物科考队在云霄、诏安等等地开展橡胶宜林地的选择和抗寒性的研究。那一段时期,林鹏与同事一起跋山涉水,风餐露宿,甚至住破庙席地而睡,不但积累了丰富的野外工作经验,更使他扎实的理论素养在变幻莫测的大自然面前得到了升华,也培养他及时总结的科研习惯。

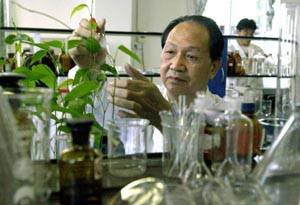

林鹏在实验室开展红树植物抗盐机理的研究

林鹏与红树林的缘分始于1953年。这一年,他跟随何景教授第一次走进红树林,进行红树林群落调查,为何景教授发表国内第一篇红树林学术论文《红树林的生态学》收集科学数据和照片。从此,他与红树林结下了一生一世的情缘。我国海南、广东、广西、香港、台湾和福建分布有大面积的红树林,但当时国际学术界一直认为我国只有台湾有小面积的红树林。看到国外学者将中国红树林列为空白,甚至有“中国红树林已经消失”的观点,这使他深受刺激。从那个时候开始,林鹏就开始在闽、浙、两广及海南岛开展大量的野外调查。寒来暑往、风餐露宿,通过长时间、大范围的野外调查,林鹏不仅对我国红树林的面积、分布等了然于胸,更对我国红树林的物种组成、群落结构、人为干扰、保护与修复情况有了更深的认识。所有的辛苦终于没有白费,1980年,林鹏作为中国唯一的代表应邀参加由美国西部自然科学家学会主办的第二届国际红树林生物学和管理及热带浅水群落学术会议。在会上,他做了中国红树林研究的学术报告,纠正了国际上认为“中国已无红树林”的错误看法。紧接着,为了彻底改变国际上对我国红树林的不正确认识,林鹏决定必须把这项工作做深入,带领科研小组走遍闽、浙、两广和海南诸省的全部主要红树林区,终于系统、完整、准确地获得了有关红树林的第一手资料。1985年5月,他参加了在澳大利亚海洋研究所举行的一个国际红树林会议,以详实的数据和独到的见解,向大会介绍了中国红树林生态系统,彻底纠正了“中国除台湾外没有红树林”的偏见,使国际学术界开始关注中国的红树林。从那以后,在林鹏的带领下,中国的红树林研究迅速进入了国际先进行列,他被誉为中国当代红树林湿地研究权威和学术带头人,而更多的人称他为“中国红树林之父”。他开创性地将经典的生态系统能流物流理论引入到红树林生态系统,提出了红树林的高生产率、高归还率和高分解率的“三高”理论,为红树林保护和管理奠定了理论基础;他秉持开放包容的态度,将校内外鸟类、微生物、底栖动物、鱼类、污染、水文等方面的研究力量纳入红树林研究团队,全面开展红树林生物多样性研究。几十年间,他走遍了中国红树林分布区,全面深入调查并选择在三个典型的群落开展红树林生态系统长期定位研究,对我国红树林的种类、区系分布,生态系统的物质循环和能量流动规律进行了系统的研究和总结。1993年,林鹏发起成立了中国生态学学会红树林学组执委会,并担任第一届执委会主席。

2006年7月18日,林鹏考察厦门翔安山亭红树林修复情况

在自然保护区的研究中,刚毕业留校后对福建亚热带常绿阔叶林长时间、大范围的野外调查,使林鹏深深认识到常绿阔叶林保护的重要性。上世纪80年代以来,他深入福建武夷山、梅花山和戴云山、闽江源等10多个自然保护区,开展自然保护区综合科学考察,为自然保护区的科学化规范化管理提供科学依据。1987年,林鹏带队开展福建梅花山国家级自然保护区科学考察,已年过半百的他与年轻人一起翻山越岭,栉风沐雨。考察工作临近尾声,林鹏要赶回学校上研究生的课,意外却发生了:在从上杭县回龙岩市的途中发生了车祸。林鹏身负重伤,左脚大小腿部粉碎性骨折,右腿脱臼,右手骨折,四肢仅左手完好。先后动了6次手术,住院时间长达400多天。即使在住院期间,林鹏也没停止过工作。他躺在病床上,仍以坚强的毅力战胜伤痛,撰写科研论文,抓紧点滴时间修改《海洋植物学》,并负责部分翻译和校对工作。出院之后,他克服了车祸造成的身体局限,继续开展上山下海的各项教学科研工作。从虎伯寮到漳江口、戴云山、茫荡山、梁野山,再到闽江源、黄楮林、君子峰,每次的自然保护区综合科考他都要亲自上山看看,心里有底了才答应启动调查。1996年,在有关部门已经将福建龙海甘文尾红树林围垦工程立项的情况下,为了保护福建龙海甘文尾红树林,林鹏顶住层层压力,最终保护住了这片福建连片面积最大的红树林。他也因此被福建省政府授予“福建科技工作者优秀建议奖”的称号。在他的努力下,1999年至2007年间,福建有8个自然保护区成功晋升为国家级自然保护区。

2005年5月11日,作为国家级自然保护区评委会委员,林鹏考察福建尤溪九阜山省级自然保护区,评估升格为国家级自然保护区的可能性

俗话说:差之毫厘,谬以千里。科学研究来不得半点差错,这是林鹏常教导他的学生的话。他一贯坚持亲自实践的科学态度,无论是在没膝的海滩,还是在2000多米高的武夷山顶、山势陡峭的梅花山顶,他都身体力行,为科学事业流血流汗。几十年来,林鹏取得了许多重要成果,独立撰写、主编、合编著作24部,发表论文300多篇。他的科研成果获得“国家自然科学奖”二等奖1项(集体奖),“国家科学技术进步奖”三等奖1项,部(省)级二等奖4项,三等奖6项,共获各种省部级以上奖17项。1997年,他荣获“福建省王丹萍科学技术奖”;2001年,他荣获福建省“五一劳动奖章”;2002年,他荣获厦门市劳动模范。此外,他还获得厦门大学“南强奖”、“光华奖”等多种奖项。2001年,林鹏当选为中国工程院院士,实现了厦门大学中国工程院院士零的突破。

从教育人 爱生如子

五十多个春秋,不管科研和行政工作多忙,林鹏始终守着三尺讲台,站在教学第一线。他常说:“科学技术要上去,关键在于人才的培养。”为了让事业后继有人,他花费了大量心血培养青年人才。

大学毕业后他留校任教,开始独立授课,指导学生做实验。1980年,当他还是讲师时,就开始带研究生;1986年6月,当他还是副教授时就被评定为博士生导师。从教的几十年里,他独立开设过的课程有《植物生态学》《植物群落学》《森林学》《群落与生态系统》《海洋高等植物生态学》等10多门课。他的教学与众不同,并不满足于基本理论、基本技能、基本操作方法,他尽可能多地让学生在课堂上讨论,互相切磋,做到教学多样化。为了适应生态学日新月异的变化,他特别注意教学内容的更新和充实,一发现国内外新的议题和新的动态,马上摘录或翻译综合成文,印发补充讲义,使学生尽快接触新知识,及时掌握和了解国内外学术界的最新动态。他讲课很精彩,渊博的知识,缜密的逻辑,简洁的语言,把枯燥无味、深奥莫测的生物课上得十分生动。他的学生都说:“林老师的课,内容新颖,信息量大,深入浅出,富有启发性。”

林鹏认为,必须培养自立自强,具有创新意识的开拓型人才,才能适应当今国内外形势发展的需要。他对研究生的培养,不是采取“输血型”的教育,而是注重培养他们成为“造血型”人才。一有机会,他就积极争取让研究生参加各种学术会议和国内外专家的学术讲座,使学生一方面打下坚实的基础;另一方面,又扩大视野,增长独立工作的才干。

林鹏治学力求准确。他修改稿件、论文,总是一句一言推敲,以求尽善,修改再三,方可投稿、付梓。对待学生各种报告,甚至是作业,他都非常认真,要逐字逐句地改。有一浙江籍博士生,写字比较有个性,很多字他看不明白。为了改毕业论文,他特意让学生编了一个对照字典。对研究生的每篇论文,他都亲自改过两三遍,甚至连标点符号都不放过。

在年轻人心目中,林鹏既是知识渊博的学者,又是宽厚的长者。他待人诚恳、坦率、平易近人,学生们都喜欢和他在一起拉家常。作为一名师长,他时刻关注着年轻人的成长,他常对学生说:“你们既要尊重老师,又要不怕权威,敢于提出新观点,要抢在学习新知识之前找出不足之处,才能为进一步开拓研究领域,才能发展科学,推动社会前进。我真诚地希望,你们都能胜过我,长江后浪推前浪。这样,科学事业才能不断发展。”

在生活上,他像慈父一样无微不至地关心着他的每一个学生。对于经济上有困难的学生,他总是尽力给予支持,解除他们的后顾之忧,让他们能安心学习和科研。他说自己几十年来,顺境多,逆境也不少,经历阳光风霜雨露,锻炼了一身“开朗、豁达、刚毅、奋进”的精神,以自己为例,教导学生要以“刚毅诚信”待人处事,要做到“方向明,干劲足,及时总结”,“顺境要谦虚,逆境要自强”。

除了在厦门大学授课外,他还应兄弟院校的邀请,到其他高校为研究生授课。1985年,他应教育部的邀请在兰州大学为全国高校“生态学讲习班”讲课。1986年,由他编写的44万字的《植物群落学》由上海科学技术出版社出版,这是他20多年教学经验的结晶。在国家教委召开的植物学小组教材评审会上,许多专家称之为我国生态学家第一部自己出版的“植物群落学”专著。

林鹏在实验室

数十年来,林鹏先后指导培养了博士后研究人员8名,博士研究生28名,硕士研究生25名,真正可谓桃李满天下。林鹏之所以被称为“红树林之父”,是因为他不仅在学术上有很高的成就,更重要的是他培养出了大批红树林保护的后备力量。现在全国最权威的红树林保护专家大多是他的学生,林鹏对中国红树林保护的影响更多在于他对人员梯队的培养。

在林鹏办公室的墙壁上,挂着他所有研究生的照片。他希望自己的学生永远记住这个他们曾经学习、工作过的地方。他的学生,无论从事什么行业,都对他充满深深的感激和无限的敬意。学生们取得了一些成绩,都会与他分享。每年林鹏生日那天,他的学生都会从四面八方给他寄来贺卡,捎来问候,或者到他家里聚一聚,为他庆贺生日。

林鹏院士为祖国的科研和教育事业献出了全部智慧和力量。他是一位优秀的科学家,一位优秀的教师。他勤勤恳恳、忘我工作的奉献精神;艰苦朴素、勤俭节约的优良作风;胸怀坦荡、平易近人的高尚品德,永远是我们学习的典范。

【人物名片】

林鹏(1931-2007),福建龙岩人,中国工程院院士,植物生态学、红树林湿地生态学专家。1955年毕业于厦门大学生物学系植物学专业。毕业后留校执教,曾任厦门大学生命科学学院教授、厦门大学生物学系副主任、厦门大学环境科学研究所副所长等,并担任中国生态学学会红树林学组执委会主席、国家教委(现教育部)环境科学教执委副主任。长期从事河口海岸红树林和陆地植被生态学研究,率先对中国六省区(包括台湾)红树林进行了系统调查和研究,是中国红树林生物量、生产力、物流能流等生态系统研究的开拓者。专著《中国红树林生态系》填补了中国红树林生态系统学科的空白,为中国红树林的研究和生态恢复工程起到奠基作用。专著《中国红树林环境生态与经济利用》,系统地总结红树林的环境效益和经济效益,为保护与利用红树林起科学指导作用。参与编撰《中国植被》专著,主编《福建植被》和《福建南靖亚热带雨林自然保护区综合科学考察报告》等十余部系列著作,为国家和地方自然保护、农林业发展提供科学依据。通过多年的定位研究,首次提出红树林的三高特性(高生产率、高归还率、高分解率)新观点,为河口海岸湿地水产养殖、选择鱼虾亲本苗和饵料基地奠定基础,为红树林资源保护和可持续利用提供科学依据。首次成功跨5个纬度引种红树林优良种类,建立以树种、潮位、潮流、盐度、土壤等为宜林地选择技术指标,创造性地提出以拐点温度作为红树种类抗寒性的指标,对红树林北移造林选种和红树林生态恢复工程具有重要意义。

参考资料

[1]厦门大学生物学科85周年庆典出版刊物《科学与人生》,厦门大学出版社,2008年版

[2]院士自述-林鹏:https://www.cae.cn/cae/html/main/col271/2013-04/27/20130427171203617217581_1.html

[3]海底种树的科学家:http://discovery.cctv.com/20070702/104530.shtml

[4]厦门电视台特区新闻广场:“在海里种树的教授”林鹏:为那一片红树林奋斗一生:https://cee.xmu.edu.cn/info/1073/5749.htm

[5]师者|林鹏:心系八闽 用心育人 开厦大生态学科新篇章:https://news.xmu.edu.cn/info/1051/41775.htm