勤学苦读 求学厦大遇良师

1932年2月2日,肖培根出生于上海一个高级知识分子家庭,是家中长子。肖培根的童年和少年,正值日寇侵华、民族危亡时代。曾留学德国学习机械的父亲因不肯为伪政权做事而失业,父母左支右绌,勉力维持五个孩子的学业。生活的艰辛让肖培根更加坚毅,1949年,18岁的肖培根考取了有助学金的国立厦门大学,学习植物生理与植物生态,开始了被其称为“人生中的一个重要转折点”的大学生活。

肖培根与父母合影

在他对母校的回忆里,整个学校气氛充满活力,人人要求上进——有入学后在鼓浪屿优雅恬静的学习与生活时光,有学期中迎接新中国成立的激动心情,有当选为生物系代表后挑灯夜读的辛苦和名列前茅的喜悦……还有烽火硝烟中的艰苦求学。1951年3月,地处海防前线的厦门大学为保证正常教学,将理学院、工学院疏散到闽西山区,肖培根跟随生物学系徒步入驻龙岩白土(今东肖镇),和数学系的陈景润正好睡上下铺,直至1952年2月回迁厦门。除了日常的学习、科研外,肖培根还是全校的宣传干事、系学生会主席、《厦门日报》的通讯员。同时,他充分利用课余时间到中学担任兼职教师,讲授自己擅长的植物学和生物学,补贴伙食和日常零用。大三时,肖培根凭借优异表现当选何景教授的学生助教,协助《植物生理生态学》课程的实验工作。在何景教授的教诲与指导下,他开始接触到西方最新出版的专著,培养了阅读和分析问题的能力。

厦门大学校门老照片

2015年,在厦门大学为庆祝教师节30周年而出版的回忆性纪念书籍《我的厦大老师》中,肖培根深情回顾了在厦大求学时的校长王亚南,理学院院长卢嘉锡,生物系系主任汪德耀,海洋生物学的郑重、金德祥,动物学专业的林汝昌,形态学专业的赵修谦,植物生理生态学的何景,生理学专业的黄厚哲等老师,老师们“科学报国、严谨治学”的师德师风,深深地激励着他不断向上攀登。他认为厦大不但教育、培养了他,而且在潜移默化中帮助他树立了正确的人生观,对他的成长和发展起到了决定性作用。在大学里,肖培根加入中国共青团。肖培根曾殷切寄语厦大青年学子:“对于一个人的成长来说,信念往往起到了十分重要的作用。相信要办的事情一定能成功,这样,你才有可能积极想办法去干!去干好!”

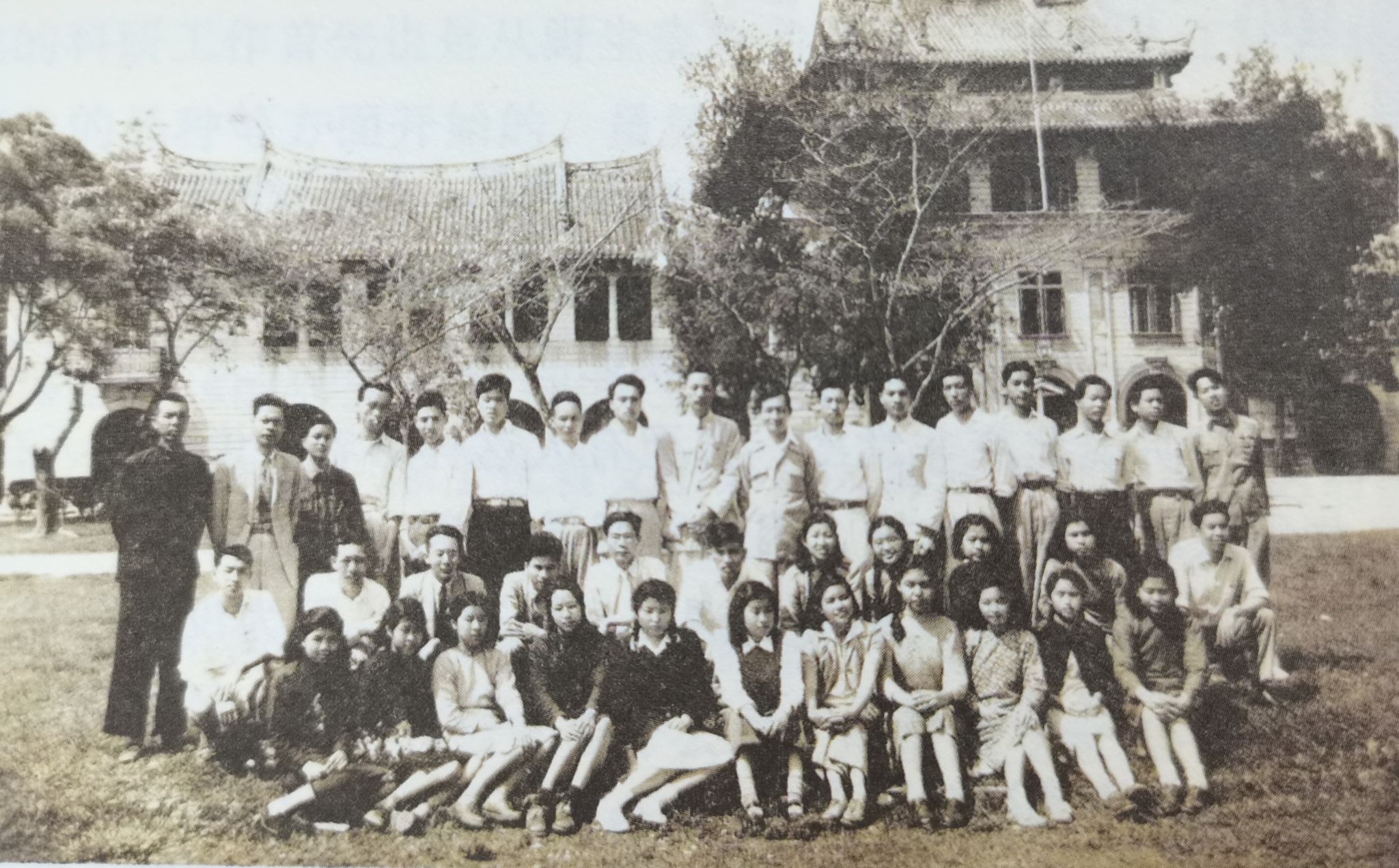

1950年5月肖培根(第二排左一)与生物系师生合影

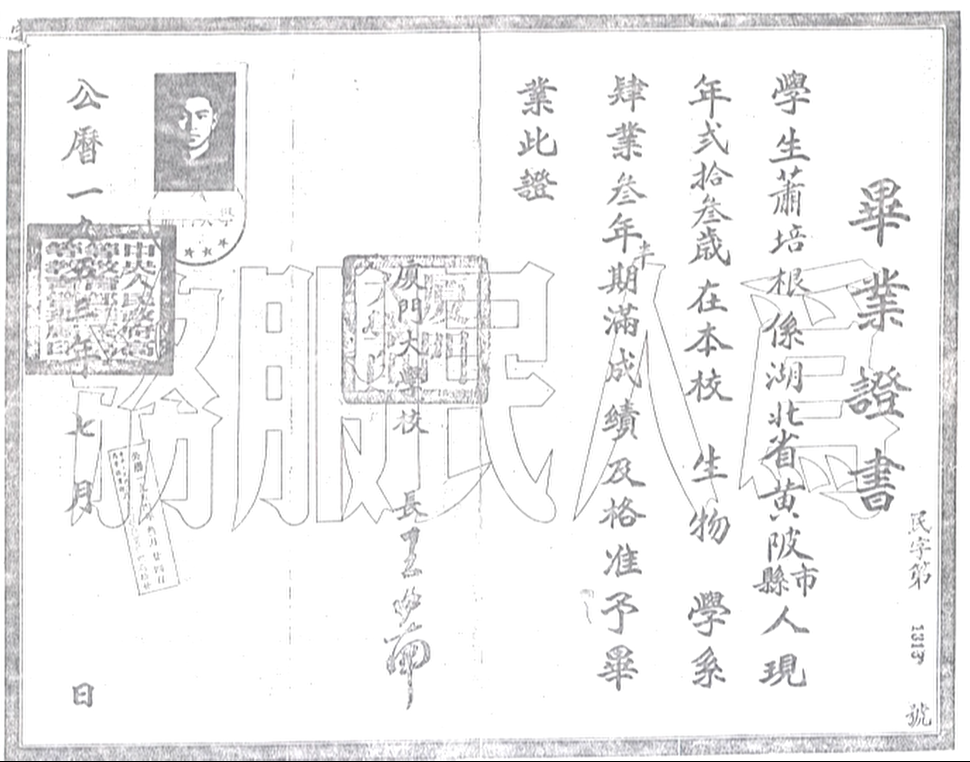

1953年春,肖培根提前半年以优秀的成绩毕业,成为新中国成立以后的第一代大学生。恰逢此时,卫生部调令下达,肖培根从厦门坐火车、换汽车,舟车劳顿、辗转千里,历时半个多月抵达北京,到中央卫生研究院(现中国医学科学院)工作。从此,中草药和药用植物研究这条道路,他一走就是七十年。

1953年肖培根厦大毕业证书

行以求知 投身中草药研究

工作后,肖培根确定了从事药用植物研究,但他对中草药却一无所知。于是,从20世纪五六十年代开始,他就跑野外,拜草药医生为师,像学徒一样,逐一去认识,去学习,去记忆。经过几年工作,再结合书本知识,肖培根从连最普通的中草药都不认识,到基本上了解和掌握了上千种草药,成为行走的“中草药活字典”。

当时的西方国家对新中国实行药品封锁,年仅21岁的肖培根肩负寻找药源使命,毕业当年他就奔赴河北省张北、沽源县,寻觅野生麦角资源。野外调查异常艰苦,他常常是雇一辆马车拉着人和铺盖行李,跋山涉水、风餐露宿。艰辛的调研换来丰硕的回报,他在荒野中找到了寄生在拂子茅上的野生麦角,为国产麦角新碱的研发铺平了道路,中国有了物美价廉的救命药。

1954年肖培根(左二)在河北张北地区野外采集路上

1958年,中国医学科学院药物研究所成立,肖培根被任命为药用植物研究室负责人。研究室组建之初,就接到卫生部命令,要求他们对全国中药进行一次资源普查。全国第一次中药普查意义重大!国人吃了上千年的中药,但“家底”却无人知晓,这是国家的战略资源,一定要摸清摸透。没有现成的经验和资料,中草药资源又是那么丰富,26岁的肖培根勇挑重担,领导全国第一次中药普查。他抓住了“常用度”这一突破口,提出只要了解500~600种全国常用的中药,就等于掌握了全国70%~80%的中药资源。带领刚参加工作的37名年轻人走出实验室,来到了山区和边疆。肖培根带头选择了资源相对比较多、工作量大的东北地区。他拜当地的药农为师,一边学习认识药、制作收集标本,一边摸情况。1959年,全国第一次中药资源普查圆满结束,肖培根向国家交出了合格的答卷。这是中国近代中药资源最具权威价值的普查报告,其准确可靠的数据,成为新中国中药资源宏观管理的科学依据。作为我国大规模中药资源普查的帅才,肖培根迄今已经领导或指导了全国第一至第四次中药普查,为中药资源的管理、保护和利用做出了巨大贡献。

为献礼国庆十周年,肖培根大胆提出利用中药普查的成果资料,组织编写新中国第一部《中药志》。肖培根带领团队对全国近500种常用中药,逐一进行研究,从本草历史、应用沿革、原植物、外形、化学成分、传统疗效等方面进行系统的科学总结。1962年,4大本、100多万字的《中药志》面世,不但受到了国内药学界的高度重视,而且赢得了国际药学界的广泛赞誉——国际药学界把这部著作喻为中国近代本草的代表作。后续每隔20年,肖培根组织全国专家持续修订《中药志》,先后出版了第二版、第三版。四十余年,三个版本,滋润着几代中医药人才的茁壮成长,从中也体现了肖培根等老一代科学家严谨治学、精益求精、有始有终的大师风范。

敢于实践 植物药用闯新路

药用植物和中药研究是一项十分艰苦但又极其重要的工作,却没有现成模式可以借鉴。肖培根历经50余年,大胆探索、不断创新,围绕着中药资源开发,结合应用中药资源学、中药化学、中药药理学以及农学、生物学、分子生物学等多门学科进行攻关,创建并发展了一门新学科——药用植物亲缘学,聚焦植物系统、化学成分、疗效之间相关性,使药用植物研究和开发进入到一个新阶段。

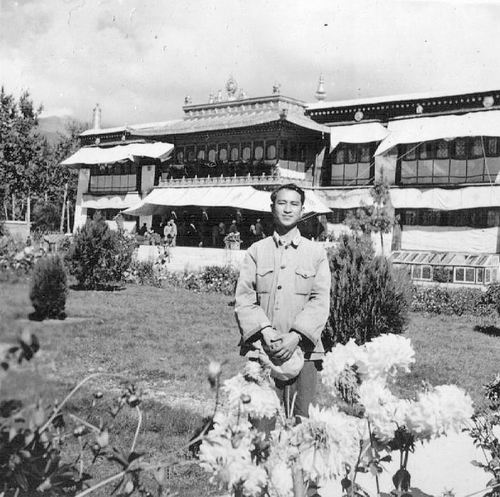

肖培根身体力行地诠释了“把论文写在祖国大地上”。北至黑龙江的黑河,南至海南岛的三亚,西至新疆的伊犁,东至沿海各地,都留下了他的调研寻访足迹。曾六进西藏,经常露宿于牦牛帐篷,和牧民同吃糌粑,同饮酥油茶。他对西藏产的莨菪类、大黄类、小檗类、雪莲花类、乌头类药物进行了较为深入的研究,新发现了一种莨菪碱含量很高的托品碱原料植物——矮莨菪。肖培根是对传统藏医藏药进行科学调查整理的第一人,出版了《藏医藏药的初步整理》一书,填补了西藏中草药研究这块空白。

1965年肖培根在西藏调查藏医藏药

1965年肖培根(中)和藏药工作者在拉萨医院合影

1983年,在总资产评估只有二十万元人民币,人、财、物等条件均十分艰难的情况下,肖培根临危受命,被任命为中国医学科学院药用植物资源研究首任所长。他勇挑重担,迎难而上,提出了以发展原料、药品制剂及新药为主的“三级开发理论”,并应用于实践,取得显著的社会和经济效益,为我国药物资源的开发利用奠定了理论基础。此后13年,在他的领导下,药植所白手起家,建立了药厂,西洋参、天麻、灵芝、金荞麦、沙棘等一批重要中草药的开发取得了显著的成绩,开发的西洋参、蜂王浆等10余种产品创造直接经济效益2000余万元,推广西洋参、天麻等成果产生社会经济效益超过亿元,促进了我国药用植物和中药资源开发走向良性循环。与此同时,药用植物研究所的科研能力和水平也不断提高。肖培根和他的同事对一些重要的药用植物类群进行了较为深入的研究,发现了多个药用植物的新属、新种。2000年开始,肖培根担任香港赛马会中药研究院顾问,协助制定香港中药标准,出版香港中医药专著,推促香港中医药健康发展。此外,还参与西部大开发,建议宁夏发展中药事业,深度开发枸杞产业,推广种植葫芦巴中药材,均取得较好的社会经济效益。肖培根为丰富我国的植物资源、发展中草药经济做出了重要贡献。

曾参观过药用植物资源研究所的著名药学专家、时任澳大利亚卫生部药政局局长的沃恩教授曾感慨道:“假如我作为宇航员在太空遨游,问我看到中国有什么奇迹的话,我会说看到了,那就是长城和药用植物资源开发研究所”。

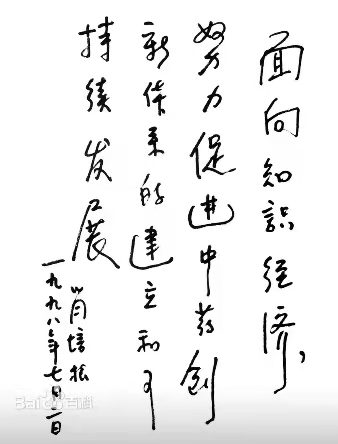

1998年肖培根亲笔题字

中药大使 推动中药国际化

肖培根始终相信,中药通过现代化、产业化和国际化,一定会在不久的将来实现新作为、再上新台阶。他倡议要加强中药对外宣传,在各种国际学术会议上,总是满怀激情地介绍我国中药现代研究的最新成果,扩大中药的国际影响力。在国际学术刊物上发表了多篇系统介绍中草药的学术论文和多部英文专著,主编了我国首份中药专业英文学术刊物《Chinese Herbal Medicines》。

肖培根为保护世界植物资源和药用植物资源,促进国家间的交流发挥了重要作用。自20世纪60年代以来,肖培根曾多次受组织派遣或应邀访问50多个国家和地区,足迹遍及五大洲。1963至1974年,肖培根先后赴加纳、几内亚、马里、摩洛哥、保加利亚、柬埔寨、阿尔及利亚、埃及、坦桑尼亚等国访问。肖培根一行除了考查当地的药用植物资源以外,还协助阿尔及利亚政府抢救他们国家草药的传统文化,帮助整理坦桑尼亚的草药、援助叙利亚建设一个生产本地草药的小型药厂……同时,也为我国南方的植物园采集了很多重要的药用和经济植物种子,如古柯、毒毛旋花子、萝芙木、猪油果、牛油果、奇异果等,大约有200种,这批珍贵种子,在中国医学科学院药物研究所的海南、云南试验站以及云南热带植物园等地引种成功,在南方各地落地生根,造福亿万中国人民。

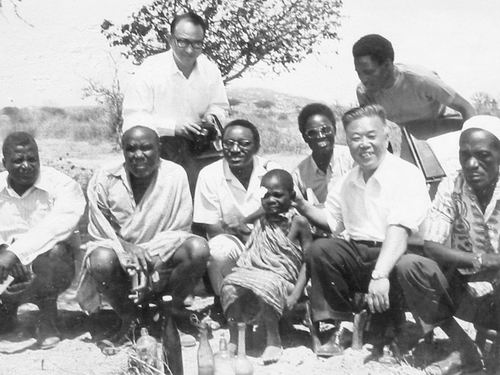

1974年肖培根(后排左一)与傅丰永(前排右二)在坦桑尼亚考察

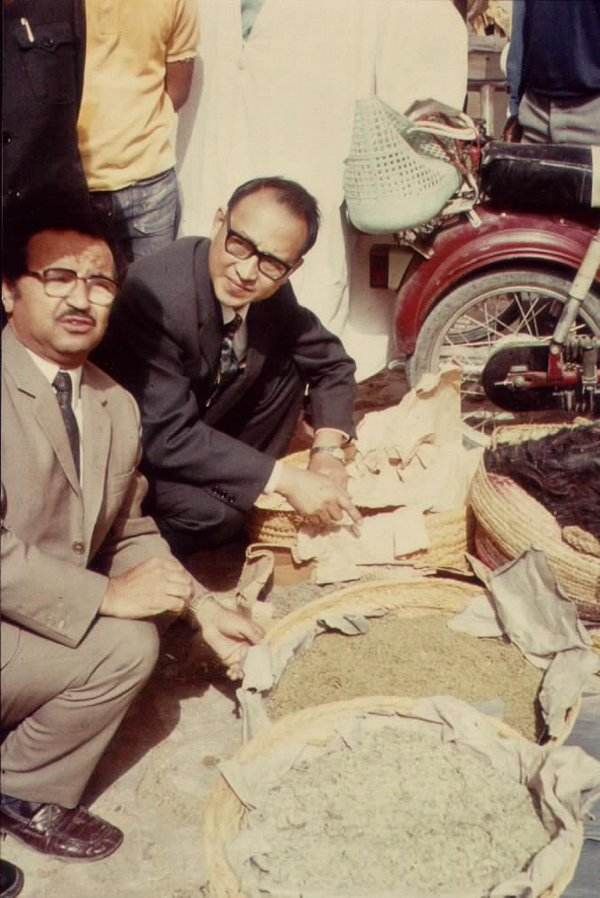

肖培根(右一)在阿尔及利亚草药摊上考察

1972年,中国恢复在世界卫生组织的合法席位后,肖培根开始站在更大的世界平台上发光发热,化身推动中药国际化友好使者。1979年,肖培根作为新中国第一位技术顾问,奉命入驻日内瓦世界卫生组织(WHO)瑞士总部,参与传统医学项目及世界药用植物名录编制等工作。1982年,他又被任命为WHO学术顾问。1985年,担任WHO西太区临时顾问,对菲律宾、巴布亚新几内亚、斐济以及西萨摩亚南太平洋诸岛,进行药用植物和当地草药考察,了解该地区的草药资源和使用用情况,并写出专门报告,作为世卫组织西太区的学术文件分发。

1978年世界卫生组织开会留影,肖培根(正排右一)

1986年,药植所在药用植物研究与国际合作交流上得到了世界卫生组织的肯定,被正式任命为“世卫组织传统医学合作中心”。WHO总干事中岛宏亲自将命名信件制成红色金属复印件,授予该中心主任肖培根。

1986年肖培根(右二)作为WHO传统医学合作中心主任接受WHO总干事中岛宏(右一)的任命

肖培根(右一)在世界卫生组织传统医学合作中心主任会议上担任主席

随着药植所国内外影响日益扩大,肖培根的外事活动更加频繁。曾先后受邀出访法国、日本、法国、美国、意大利、泰国等地。1988年3月,肖培根赴泰国进行学术访问,在WHO和世界保护联盟举办的药用植物保护会议上,作了题为“中国药用植物的方向:它们的利用与保护”,用大量事实介绍中国以及IMPLAND在这方面作出的努力。此次会议和泰国访问促成了当年12月15日泰国朱拉蓬公主访问药植所。

1988年肖培根(右)在欢迎泰国公主朱拉蓬哇莱拉(左)的典礼上

1990年,肖培根应邀至加纳考察调研,并向加纳政府提交了一份题为“加纳传统药物制剂商品化的战略目标”的技术报告。这份报告受到了加纳政府的重视,被称为是第三世界国家之间进行“南南”合作的典范。作为从事中药资源研究开发几十年的资深专家,肖培根深入发掘中医药宝库中的精华,努力推进中医药产业化、国际化,让中医药走向世界。

永不止步 科研人生放光芒

在诸多困难面前,肖培根都有一个坚定的信念——“我要以一名共产党员的标准来要求自己!”信心有了,办法总会随之而来,积极去做,努力取得成功。肖培根生动诠释了我国老一辈植物科学研究人员一生奉献、永不止步、勇于攀登、永不满足的治学精神和人生态度。他对植物科学的热爱,对祖国植物资源充分利用的信念,对自我的不断挑战,成就了他灿烂的科学人生。

2000年肖培根和即将毕业的博士生们畅谈

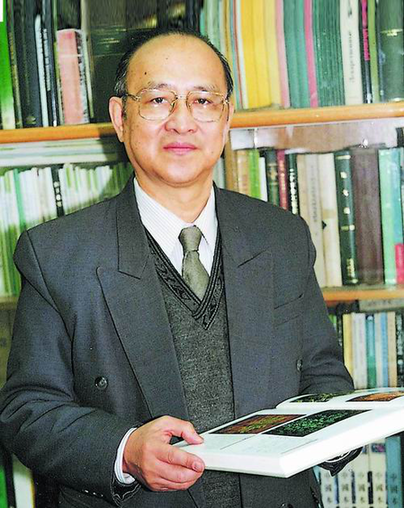

从业近七十年来,肖培根先后培养博士及硕士生104名,其中博士研究生86名,遍及海内外。已发表学术论文1200余篇,专著30余部,发现药用植物1个新属、32个新种和11个新变种。开创了包括植物、化学、疗效和计算机技术等多学科渗透的“药用植物亲缘学”。他的科研成果指引着我国药用植物开发和利用科研工作的推进,被人们称为“中草药的‘活字典’”、“今日李时珍”,曾获“国家级最有突出贡献的专家”、“立夫中医药学术奖”、“全国杰出专业技术人才”等荣誉称号。已至鲐背之年的肖培根始终向往着伟大祖国的万里山川,仍旧不遗余力地为我国药用植物资源的合理开发与应用大声疾呼。

【人物名片】

肖培根(1932-),上海人,药用植物与中药资源学专家,中国药用植物事业的主要奠基人和学术带头人。1953年毕业于厦门大学,中国医学科学院药用植物研究所名誉所长、研究员,博士生导师。曾任世界卫生组织传统医学顾问、合作中心主任,国际传统药物学会主席,为国际著名传统药物学家。1994年当选中国工程院院士。

资料来源

1、肖培根|药用植物与中药资源学专家—中国科学家博物馆:http://www.mmcs.org.cn/gz/1224/4475/index.shtml

2、中国工程院:https://www.cae.cn/cae/app/search/search.jsp

3、中国工程院院士馆:https://ysg.ckcest.cn/ysgNews/257664.html

4、《医者仁心:中国医学界院士口述访谈》,北京:中国大百科全书出版社,2020年。

5、生物学科85周年庆典出版刊物《科学与人生:厦门大学生命科学学院校友传略》,厦门大学出版社,2008年。

6、肖培根主编:《绿药觅踪》,北京:中国医药科技出版社,2011年。

7、孙晓波等主编:《肖培根院士九十华诞画册:绿药觅踪探索者—肖培根》,2021年。

8、天南地北厦大人 肖培根:六十余载绿药情https://alumni.xmu.edu.cn/info/1019/1665.htm

9、龙岩校友会举行2019年度大会:https://alumni.xmu.edu.cn/info/1010/3994.htm

文案|生物学科创建一百周年工作组