厦门大学生物学科近百年发展历程涌现出了水生生物学团队、寄生虫团队、细胞生物学团队、水稻育种团队等一批批独具学科特色,矢志立德树人,服务国家重大需求,传承优良师风学风的学科队伍。百年生物学科系列专访将陆续推出学科团队篇章,用以展现学科发展历程,弘扬科学家精神,传承优良学风。

一、土壤孕育:厚重历史奠定学科基础

厦门大学细胞生物学科的诞生离不开厦门大学生物学科厚重的历史底蕴,离不开中国细胞生物学的奠基人——汪德耀的创建与推动。他们像肥沃的土壤,储备能量,孕育新生命。

源自于1922年创立的“动物学科”和“植物学科”的厦门大学生物学科很早就在水生动物学、植物学等方面取得了轰动一时的进展,建成了馆藏丰富的动物博物院和植物标本馆。在科系设立之初,陈嘉庚先生斥巨资购买欧美名厂所产的显微镜等实验仪器,助力教研,生物学系也开设了遗传学、胚胎学、生物方法等课程。1935年的《厦大生物学会期刊》里就提到了生物方法课制作血球玻片的过程,也提到了植物实验课,取叶片标本切成薄片,置显微镜下观察植物内部组织的细微结构。可见当时,厦门大学生物学科已经通过简单的实验手段开始了早期的细胞研究。

动物标本陈列室 植物园

汪德耀先生作为中国细胞生物学研究的第一代学者,在法国里昂大学学习生物学,并于1925年获得理科硕士学位。1926年,汪德耀在法国巴黎大学攻读博士学位,师从胚胎生理学家万特倍尔教授(P. Wintebert)和细胞学者巴哈博士(M. Parat)。他先后在法国科学院学报发表了四篇论文,并于1926年和1928年两次作为中国的唯一代表参加在捷克布拉格和法国博尔多举行的解剖学学术研讨会。1931年,汪德耀获得法国国家授予的巴黎大学理学博士学位,成为中国首位细胞学博士,也是当时仅有的七位荣获法国博士学位的中国学者之一。法国求学的经历为他后来回国开拓细胞生物学奠定了雄厚的学术基础。

1928年汪德耀留学法国时留影

1931年,汪德耀先生回国,此时国内开展细胞生物学教学及研究的高校和机构几近为零。尽管如此,他仍继续开展细胞生物学的相关研究。1940年,他发表了《动物细胞的细胞质组成研究》一文,被中国细胞学界公认是最早研究细胞质两种主要细胞器(线粒体及液泡系)的原创性论文,也是抗日战争八年期间中国唯一一篇细胞学相关论文,为国内细胞生物学研究拉开了序幕。

二、生根发芽:先贤来校推动学科萌发

1943年,汪德耀任职厦门大学,历任生物学系教授、系主任、理工学院院长、代理校长、校长。汪德耀的到来为厦门大学生物学科带来了新的生机,更为厦门大学细胞生物学学科的发展种下了一颗希望的种子。

1946年汪德耀校长(中)与王亚楠(右三)卢嘉锡(汪后右)陈世昌(汪后左)等系主任合影

尽管经历了抗日战争、内迁长汀等艰难困苦,汪德耀先生始终没有放松科学探索,继续推动细胞生物学的研究。20世纪50年代,他在动植物细胞液泡系的演进规律、液泡系与高尔基体的相互关系、细胞质基本组成成分和动物细胞非有丝分裂等方面的研究取得了突破性的进展,发表的论文引起国内外生物界的好评和重视,英国剑桥大学生物物理研究所、荷兰海牙生物物理学国际图书馆都来函索取有关论文。

“大跃进”年代及其后,各种运动频繁冲击教学与科研,学生得不到应有的学业培养,年轻教师得不到系统提高。尽管如此,在大家的努力下,生物学系在科研、研究生培养、科研新单位建立等方面仍有所前进。时任系主任的汪德耀先生主持并设立了细胞学科研组,1961年招收研究生2名,从事动物细胞亚显微结构的基础研究,其中一名研究生陈睦传,在毕业后留校继续从事细胞生物学的教学与科研工作。截止1966年5月,汪德耀教授发表细胞生物学创造性论文20多篇,引起国内外生物学界的重视和好评。在汪德耀教授领衔下的细胞学科研组,开设了《高级细胞生物学》《细胞化学》等十几门课程,编写了富有特色的讲义。这标志着厦门大学细胞生物学学科的种子已经开始萌芽,细胞生物学研究正开始向系统性、整体性发展。

“文革”时期,厦门大学细胞生物学研究基本停摆,一度曾经取得突破性进展的“动物细胞分化过程中主要细胞器——高尔基体、线粒体的演进规律及其核质相互关系”的研究被迫停顿。在“四人帮”的破坏和干扰下,实验室工作无法照常进行。黄厚哲副教授用家里的瓶瓶罐罐做提取器,大小调羹做蒸发器,废弃的盘尼西林瓶做试管,破木箱和煤油灯凑成恒温培养箱,开始有关植物激素类似物的提取和生物效价鉴定的研究。最终,找到了植物类激素提取的最佳条件,并由此确定一套提纯的流程,能够进行微量级的生物检定。利用这两种方法,在几十种高等植物叶片中找出了三种效价相当高的植物类激素。在教学工作上,生物系教师顶住“四人帮”的逆流,重点强调基础理论的重要性,增加了遗传学基本知识的讲授内容。在省援外农业干部训练班,专门介绍了遗传学新进展、分子遗传学和遗传工程问题。厦门大学生物系的教师们还编写了《细胞学说的哲学意义》一书。书中用大量的篇幅,从分析角度阐明了施莱登、许旺提出的“细胞学”。文革期间,汪先生始终保持乐观态度,看讲义、编写教材。1972年,他编写《现代细胞生物学发展动态》一文,自己出钱刻印100份,分送给各大学及科研单位。正是这篇文章为我国沉睡多年的细胞生物学界敲响了晨钟。

在以汪德耀为首的各位前辈的悉心守护下,厦门大学细胞生物学学科发展的种子度过了冬眠,在改革开放的春风中长出了嫩芽,快速成长。

三、枝繁叶茂:改革春风促进学科发展

改革开放后,年逾古稀的汪德耀教授加快了厦门大学细胞生物学学科发展的进程。1978年,细胞学专业恢复招收研究生,6名研究生中有2名博士(洪水根、李祺福)毕业后留校任教。基于厦门大学细胞生物学学科前期的发展基础,1983年汪德耀创建了细胞生物学研究室,成员有陈睦传、黄宗平、林美英、林加涵、陈元霖、洪维廉、洪满贤、洪水根等老师,这是当时国家教育部在全国各高校批准成立的三个细胞生物学研究室之一。细胞生物学研究室分为4个研究组:海洋动物研究组、植物及组织培养研究组、发育与遗传研究组、细胞分子生物学研究组。这些研究组学术梯队结构合理,专注于细胞生物学研究,重点开展了细胞器结构与功能、核质相互关系以及细胞骨架、核基质等研究,在国际上具有一定的影响力。主要体现在以下几个方面:

第一,细胞器结构和功能。主要研究了多种动物卵子发生和精子发生过程,以及细胞主要细胞器如高尔基体、线粒体、微管系统、细胞骨架在分泌过程中的变化规律及其功能和核质相互关系。在1983年的国家教育委员会《直属高等院校重要科研成果选编》中指出:“国内同行专家认为本项研究达到国际水平。”与此同时,他们还开展了亚热带植物细胞的研究,应用细胞培养技术、酶电镜细胞化学等多途径多种新技术,研究了甜叶菊糖苷形成的机制和调控途径,为国内首次对高甜低热量的新型糖源植物——甜叶菊进行了较为系统的研究。1991年初,汪德耀领导的《甜叶菊细胞超微结构及甜菊苷形成机理研究》,获得国家科委颁发的“国家科技成果”证书,专家组认为这项研究从分子水平论证了甜菊苷机理,达到国际先进水平。

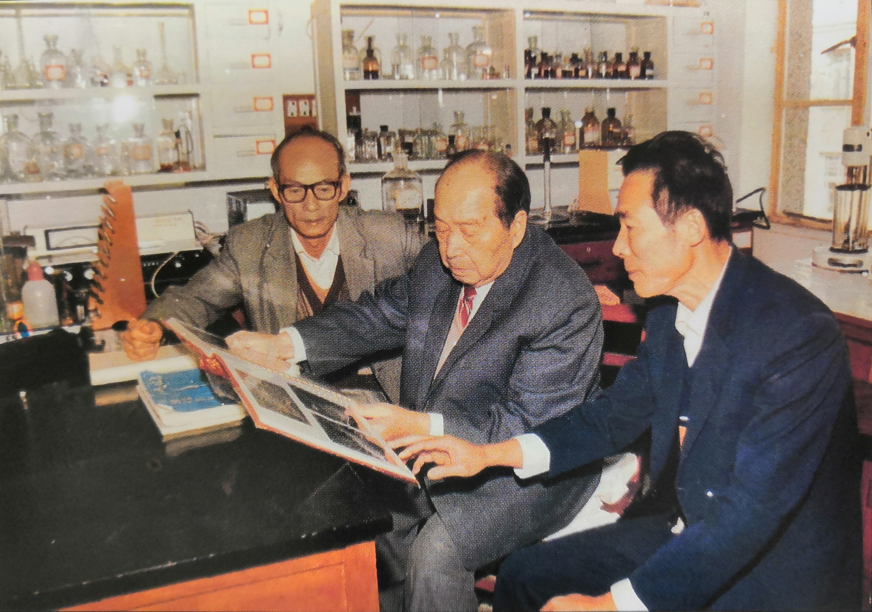

汪德耀(中)和黄宗平(右)、陈睦传

第二,细胞核质关系。利用当时比较先进的电镜冷冻蚀刻复型技术,课题组观察了核孔复合体在精子发生过程中的变化规律。这一成果得到了国内外同行专家的高度赞扬。他们还采用电镜和荧光免疫技术,在国内较早和较系统性地开展动物细胞骨架的研究。之后,他们又应用提取、分离、DNA铺展和氨基酸组成分析技术及酶化学技术进一步研究了当时国际上细胞生物学的前沿——核基质。从形态结构、化学组成到生理功能开展研究,并用动态的观点分析细胞周期中DNA、RNA代谢与核基质关系的变化规律,相关成果在国际刊物和《中国科学》杂志发表。同时,利用厦门地理上的优势,选用进化上地位极为重要的文昌鱼,以及鲎、海豆芽等“活化石”为材料,研究生殖细胞发生过程中超微结构和功能以及各类生物大分子的变化特征,力求从进化角度探讨细胞分化过程中主要细胞器的变化规律。从亚显微水平上,开展文昌鱼感光器官组成细胞超微结构的研究,论证了文昌鱼在动物进化上的地位。这一出色的工作被中国细胞生物学会推荐参加1984年在日本东京举行的第三届国际细胞生物学大会。

第三,细胞工程。以开发动物育种新技术、培养动物新品系为目标,应用家蚕和蓖麻蚕为材料,进行科间昆虫DNA诱导遗传变异的研究。该研究阶段性成果被国家科委确认为国家级重大科技成果。同时,又开展了蚕的人工授精技术和科间杂交的研究,并获得了三个变异品系。这些研究对细胞工程和染色体工程的某些理论的深化和育种技术的应用具有重要意义。在北京鸭精子发生过程中细胞骨架和核孔复合体的研究,首次报道鸟类精细胞变态过程中的微管空间构型和核孔复合体的超微结构。这些研究成果被认为是填补了国际上关于鸟类精子发生过程超微结构研究的空白,也是我国在细胞生物学新领域——细胞骨架的第一篇研究论文。

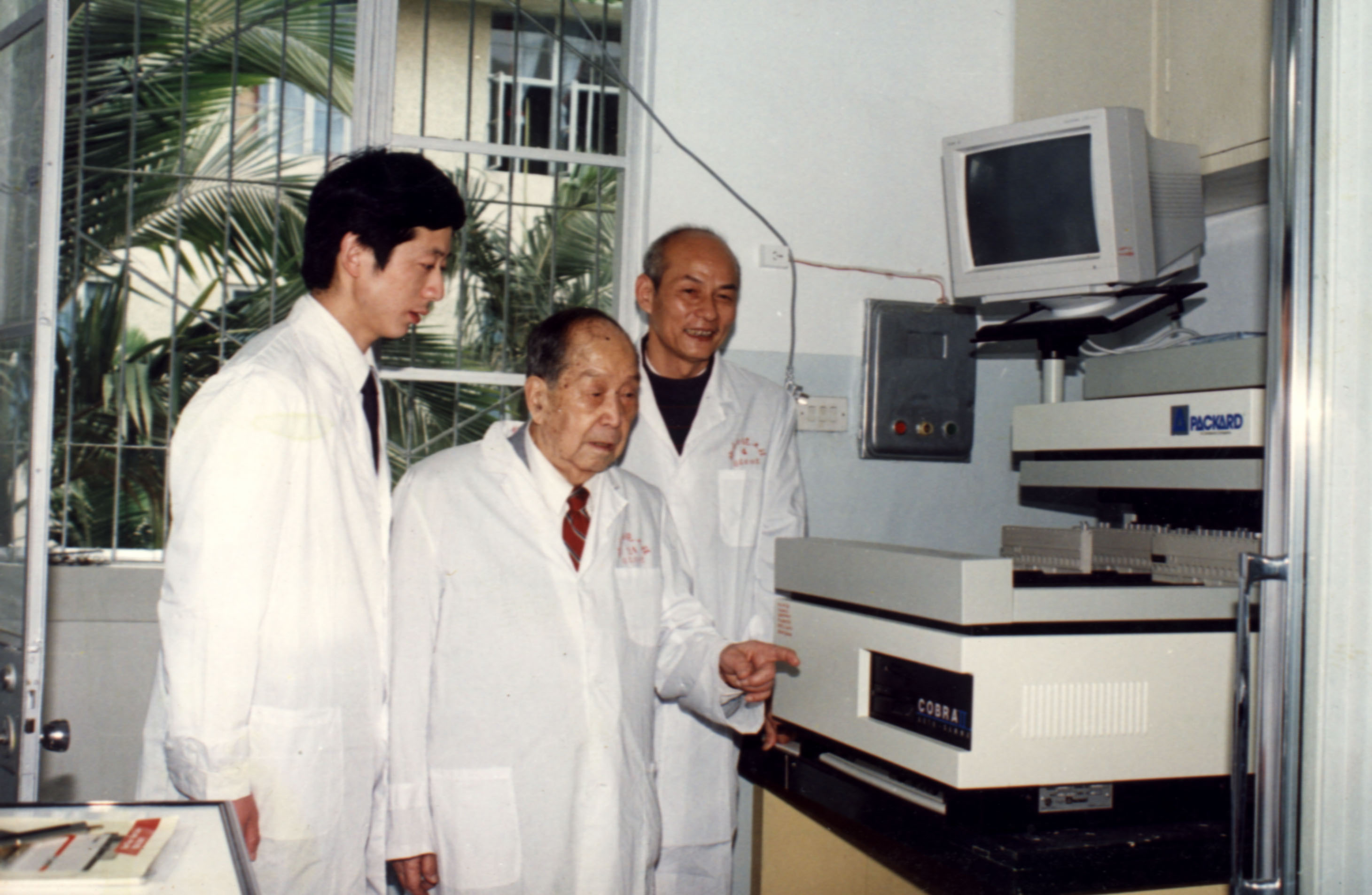

汪德耀和他的助手在实验室

以上这些例子都表明了厦门大学生物学系已掌握了当时国际上比较新的细胞生物学研究技术,细胞生物学研究成果已经达到国内外先进水平,细胞生物学学科发展枝繁叶茂、生机勃勃。

四、硕果累累:引培并举推进学科领先

八十年代,国内细胞生物学教材不多,而汪德耀教授领导的团队在这方面做出了很大的贡献。汪德耀先生先后主编了《细胞生物学实验指导》(1981年)、《普通细胞生物学》(1988年)、《细胞生物学超微结构图谱》(1989年)和《细胞生物学实验技术与方法(第一分册)动物显微技术学》等教材。该系列丛书共同组成一套完整的细胞生物学理论教学、实验技术操作方法、细胞结构图谱的教学丛书。其中,《普通细胞生物学》于1992年获国家教委优秀教材一等奖。1994年出版的《高技术百科辞典》,细胞生物学教研室承担了“生物技术分卷”中“细胞生物学”部分的编撰。1995年,汪德耀和洪水根编著的《膜分子生物学》也获名家学者高度评价。前期的坚实基础以及系列教材的出版极大地带动了学科发展。

1982年,在教育部的委托下,厦门大学举办了重点大学及高等院校教师细胞生物学实验技术培训班,为全国高校及时培训一批细胞生物学教学和科研人才,极大提高了我国细胞生物学的教学与科研水平,使我国细胞生物的科研水平在短时间内赶上国际的步伐。1985年,厦门大学细胞生物学专业成立,举办了细胞生物学助教进修班。1988年,动物学科(含细胞生物学和寄生动物学两个方向)经国家教委批准成为我国高校重点学科之一。1991年6月,厦门大学“肿瘤细胞工程实验室”经国家计委批准,列为国家专业实验室,曾定任主任;1993年12月国家教委批准其为“肿瘤细胞工程国家教委开放研究实验室”,曾定任主任,1997年秋陈睦传接任主任;1999年通过教育部认定并更名为“细胞生物学与肿瘤细胞工程教育部重点实验室”,为第一批教育部重点实验室,陈睦传任主任。此实验室的发展为细胞应激生物学国家重点实验室(厦门大学)的建设奠定了重要的基础。

1999年,厦门大学生命科学学院成立。进入新世纪后,学院延揽多方人才,引培了一批优秀的细胞生物学领域的学者。同时,通过建立大型仪器共享平台、实验动物中心等平台,引进了最先进的细胞生物学研究的仪器设备。在人才与技术的双重支持下,学院细胞生物学延续了蓬勃的发展态势,涌现出了诸多在国内外具有重要影响力的成果。

生命科学学院揭牌仪式

生命科学学院 细胞应激生物学国家重点实验室

生物医学仪器共享平台

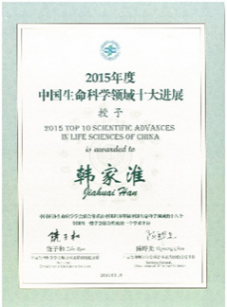

以韩家淮院士为学科带头人的免疫学研究团队,系统阐明了程序性坏死的重要分子机制及其生理病理学功能,相关工作处于国际领先地位,并引领了整个细胞坏死研究领域的快速发展。1994年,韩家淮院士在世界上率先发现了p38信号通路,其后一直在该领域处于国际领先地位。目前,韩家淮院士团队已发表p38信号通路相关论文100多篇,为全世界同领域最多。他原创性地发现了“RIP3调控细胞程序性坏死”的机制,共同推动了细胞程序性坏死领域的蓬勃发展。该成果发表在2009年的《Science》上,实现了厦门大学生物学科自1923年之后的又一篇以第一作者单位在CNS主刊发表的论文。据统计,近几年,全世界在细胞坏死领域发表的研究论文有80%以上都引用了韩家淮院士团队的相关研究成果。迄今为止,韩家淮院士已在世界主流学术刊物上发表论文320余篇,被他人引用50000余次,在生化、遗传和分子生物学高被引学者榜单中连续多年位列国内前二,部分研究成果获评国家自然科学二等奖、中国生命科学领域十大进展等重要奖项。

韩家淮院士

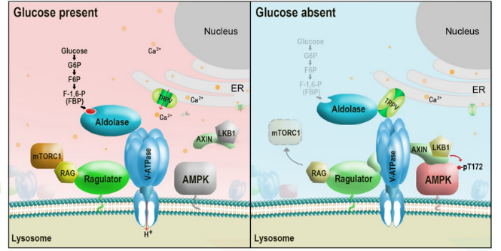

以林圣彩院士为学科带头人的代谢生物学研究团队,以细胞代谢稳态调控为研究核心,针对细胞对营养物质与能量的感知机制以及代谢紊乱相关疾病的发生发展的分子机制进行研究,在细胞代谢稳态调控和细胞自噬调控方面研究取得了重大突破,相关工作处于国际领先地位。林圣彩院士团队发现醛缩酶是细胞感知葡萄糖和激活AMPK的重要分子,为糖尿病等代谢疾病的治疗提供了新靶点,部分成果于2017年至2019年间陆续发表在《Nature》、《Cell Research》、《Cell Metabolism》等国际一流学术期刊。同时,林圣彩院士2018年起连续三年入选爱思唯尔中国高被引学者。团队的研究水平世界领先,相关成果入选了2012年度中国十大科学进展、2017年度中国生命科学领域十大进展、2017年度糖尿病十大研究最具影响力研究奖等。

林圣彩院士

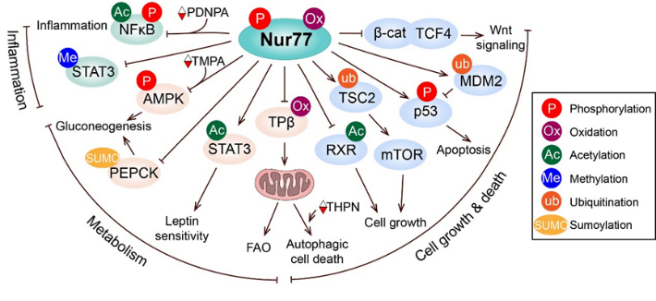

以吴乔教授为学科带头人的核受体研究团队,主要围绕孤儿核受体的作用机制和信号通路开展系统研究,相关工作已取得了重要进展,在国内外有一定影响力。吴乔教授团队主要研究重大疾病中的重要分子功能,发现了一些可望用于疾病治疗的药靶和潜在的小分子药物,在核受体研究领域中占有一席之地。近年来连续在《Nature》子刊《Nature Chemical Biology》发表4篇文章,并在《Molecular Cell》、《Cell Research》等刊物发表数十篇研究论文。《Nature Chemical Biology》创刊20周年还邀请了吴乔教授团队作为在这个领域做出贡献的学者发表感言。吴乔教授团队的研究成果已两次获得福建省自然科学一等奖。

吴乔教授

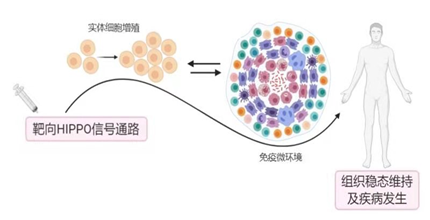

周大旺教授和陈兰芬教授的免疫细胞生物学研究团队,长期致力于Hippo信号通路在肿瘤免疫中的调控作用研究,取得重要进展,为世界领先。该团队通过基因敲除、敲入或转基因手段揭示了Hippo信号通路在组织再生重塑、肿瘤发生及免疫疾病中的重要作用,为相关疾病的诊断提供可能的分子靶点和科学依据。回国至今,他们以通讯作者身份在《Cell》、《Cancer Cell》、《Nature Immunology》等国际一流学术期刊上发表重要论文,研究工作被多个Nature Reviews进行专题评述。自2011年回国加入厦门大学生命科学学院至今,周大旺教授先后入选国家杰青、长江学者特聘教授、中青年科技创新领军人才、第四批国家“万人计划”。周大旺教授团队的研究成果2020年获得福建省自然科学一等奖。陈兰芬教授也入选国家杰青,并获“第十七届中国青年女科学家奖”。

周大旺教授 陈兰芬教授

厦门大学细胞生物学学科在韩家淮、林圣彩、吴乔、周大旺等学科带头人的带领下,近五年,各个研究团队发表了百余篇有影响力的代表性论文,主持了多项重要的科研课题,学科发展迅猛,科研硕果累累,在领域内颇具声誉和影响力。

厦门大学细胞生物学学科砥砺奋进六十年,立足微观世界,探索人类生命健康的广阔宇宙。厦门大学细胞生物学团队传承前辈们奠定的优良学风,专注科研创新,用心教书育人,走在细胞生物学的学科前沿,向世界一流不断迈进,为祖国科技事业添砖加瓦。

百年学科庆典宣传工作组