“这些枯枝烂叶是好几代人付出的心血和努力,有的人还为此献出了生命”

——林镕

自幼好学,爱国心切

林镕,字君范。1903年3月27日出生于江苏省丹阳县的一个书香门第。林镕从小聪敏好学,初中时先在邻县镇江中学读书,后转入上海格致中学,成绩优异,于1919年高中毕业。当时正值五四运动兴起,大力提倡以科学、民主,在这种新思潮的影响下,林镕怀着科学救国的志向,参加赴法勤工俭学团体,1920年以优秀成绩获准赴法留学,1930年以高水平的真菌学论文通过了学位考试,获法国国授理学博士学位,并于1930年秋天回到了离别十年的祖国。

1929年与友人在巴黎发起编辑《中国植物文献汇编》(左起:林镕、齐雅堂、刘慎谔)

1930年至1937年,他应聘任北平大学农学院农业生物系教授,后任系主任,同时兼任北平研究院植物学研究所研究员,还在中法大学、辅仁大学、中国大学等校兼课。“七七”事变爆发后,他变卖家产作为路费,只身离家到陕西武功任国立西北联合大学教授。1939—1941年转任西北农学院教授,并与刘慎谔、辛树帜教授共同筹办了西北植物调查所。

1941年他接受汪德耀教授的邀请,1942年到福建永安着手筹建福建省研究院动植物研究所,并任研究员兼所长,还创办了福建省研究院研究丛刊。1944—1946年,他离开了动植物研究所,任厦门大学教授、生物学系系主任、海洋生物研究所主任。在福建期间,他率领队伍先后在永安、长汀、连城等地进行植物调查,采得了标本数千号。抗战胜利后,1946年林镕举家迁回北平,任北平研究院植物学研究所研究员,并在北京师范大学、辅仁大学兼课。1955年林镕被选聘为中国科学院学部委员(院士),1957年又被聘任为生物学部副主任。

1942-1946年在厦门大学(福建永安)任教时全家合影

一生心血,尽付秋菊

林镕法国留学十年,专注真菌学研究,他的长篇博士论文《毛霉有性生殖的生物学研究》(1930),得到了国内外学者的高度评价。自学成归国后,他以祖国需要为重,改变自己的研究方向。当时我国种子植物分类研究的基础薄弱,既没有编出适合自己的教材,也缺乏可供鉴定菌类寄主植物参考的书籍。林镕毅然决然从真菌学研究转向种子植物分类学研究,这也奠定了他一生的研究生涯。

1930年秋,林镕回国后,以我国北方植物为主要研究对象,加入编纂《中国北部植物图志》,1931年与刘慎谔合作编著出版了第一册旋花科。此后不久,他选定了难度较大的龙胆科和菊科作为主要研究方向,显露出不畏困难的胆识和坚强信念。1933年,他编著出版了《中国北部植物图志》第二册龙胆科,此后还发表了一些龙胆科和其他高等植物分类论文,受到国内外学者的重视和引用。林镕最重要的成果是关于菊科分类的研究,是我国最著名的菊科分类学家之一。菊科是被子植物中最大的一个科,在我国已查明的就有240余属,约3000种,是中国植物区系组成中最大的一个科。菊科植物中有许多种药用植物、油料植物以及其他经济植物,研究菊科植物对开发利用我国的植物资源具有指导意义;了解菊科植物的种类、分布、习性和亲缘关系等,对于阐明中国植物区系的起源和发展也有重要的理论价值。

《中国植物志》书影

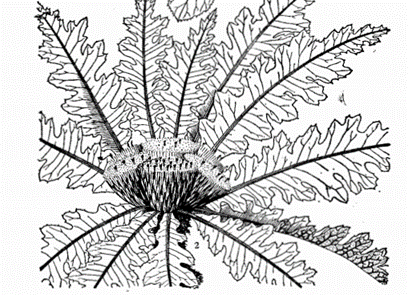

经过长期的科研实践,林镕发表了大量的菊科植物分类方面的论文,取得了丰硕的成果。他发现了菊科的一个新属——重羽菊属(Diplazoptilon)。不仅如此,他还描述和探讨了近千种的中国菊科植物。在大量工作的基础上,他与他的学生合作编纂出版了《中国植物志》(菊科)三卷册,即《中国植物志》第74卷、第75卷、第76卷第1册,这些专著的水平与质量,得到了有关专家的好评。此外,他还遗留下许多宝贵的中国菊科文献资料,为后人继续编纂其它中国植物志(菊科)和进行专题研究打下了坚实的基础。在我国菊科植物分类的开拓和发展上,林镕做出了突出的贡献。

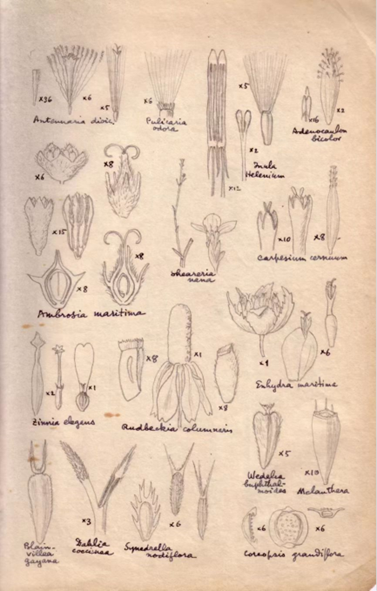

裂叶重羽菊手绘图

林镕在菊科植物分类研究上取得如此重要的成就与他坚韧不拔的科学毅力、刻苦治学的精神是分不开的。林镕非常重视菊科原始文献和一般文献的收集。凡是研究机构的科技人员和大学教师,都很重视阅览、收集和记录与自己专业有关的文献资料。但是像林镕那样,在文献收集整理方面花费如此之大的功夫,做了如此浩繁而坚实的工作是很少见的。

从30年代起,他几十年如一日,只要一有时间和机会,就倾注精力于有关文献资料的收集和整理工作。他汇集的旋花科、龙胆科、菊科植物的文献资料多达数十册,仅菊科植物就有32册。这些文献把散见于国内外约百种的书刊中有关我国和邻近地区菊科植物的各种记载进行记录,包括每一个种、亚种、变种甚至类型的原始记录,分种、分属检索表,地理分布和生态环境,文献来源等,并按照族、属、种加以分类整理,其中大部分还附有复制的或由他亲自绘制的各种精美插图,以及对各个分类群的初步鉴定意见。限于当时的条件,这样大量的文献记录工作,绝大部分都是由他手抄完成的,最后还亲自把它们分别装订成册。这一卷卷付出了毕生心血汇录整理成的文献,正如他的学生所给予的恰当称谓,是一部“中国菊科分类文献大全”。

林镕手稿

除此之外,林镕很重视标本室的建设和标本的整理,也很重视标本的采集。早年他曾亲自采集过一套较完整的福建植物标本。他对标本室的工作也很熟悉,就中国科学院植物研究所标本馆的菊科标本来说,从标本分属、分种、写定名签、贴定名签、益制属种纸、夹纸下方的种属名称贴标直到种属标本入柜,他都是亲自动手的。他从不让学生或标本室的工作人员为他代做整理标本全过程中的任何一个步骤。经他整理的这部分标本,排列井然有序,查看时一目了然,给人们使用以极大的方便。

中国科学院植物研究所陈艺林、石铸等在《怀念我们的老师林镕先生》一文中写道:“现在,我们在继承林老师的事业编写菊科植物志时,由衷地想起老师当年日以继夜,细心解剖标本,伏案写作的感人情景。每当我们整理出一批文稿后,总是想到,如果没有老师这些现成的文献资料,要想进行菊科植物的分类研究,将会遇到多么大的困难啊!”这些都是林镕为我们留下的珍贵科学遗产,凝聚了林镕一生的心血!

刚正不阿,爱憎分明

1937年“七七”事变爆发后,许多大学和研究机构纷纷内迁,林镕因家累一时未能随校转移。北平沦陷后曾有人准备用高薪聘请他出来继续执教,尽管那时家庭经济十分困难,但他坚决不为日本侵略者效劳,表现出崇高的民族气节。后来,他转任西北农学院教授,并与刘慎谔、辛树帜教授共同筹办了西北植物调查所。在此期间,西北农学院的一些进步学生因响应全国抗日救亡运动而被捕入狱,他与同校的金树章、虞宏正和一位物理学教授一起,反对国民党地方当局的倒行逆施,并多方设法营救,终使这些学生获释出狱。他们的正义行动被广为传颂,并誉之为“武功四君子”。

林镕为人刚直不阿,不会看风使舵,也绝不说违心的话。林镕女儿林稚兰撰写的《怀念我的父亲林镕》一文中提到,日本投降后,林镕经友人介绍到上海海关总署动植物检疫室工作,然而他发现,海关总署审查时并不需要经过科技人员检疫,只要给钱任何动植物都可以进入中国的大门。于是他愤然辞去这份工作。上世纪50年代,在参加国务院主持的制订我国科学技术发展远景规划时,对黄河中上游水土保持进行考察,林镕对看到的各地破坏生态平衡的做法非常气愤,他说:“云南放火烧山,沿海填土造田,内蒙古将大批草地改种庄稼,吃肉有什么不好,非要改为吃粮食?不懂科学有一天会让我们尝到苦头,等到北京刮风沙时就来不及了!”。1955年他被聘任为中国科学院黄河中游水土保持综合考察队副队长,为了解决黄土高原严重的水土流失问题,连续几年率队赴山西、陕西、甘肃等省的水土流失区考察,并先后发表了《对黄河中游黄土区水土保持工作的初步意见》、《黄河中游水土保持综合考察》等文章,他和考察队其他人员一起,提出了在合理利用土地的原则下,因地制宜,自上而下沟坡兼治,生物措施与工程措施相结合的综合治理方针,以及不同类型区的水土保持措施和合理配置方案,为黄土高原地区制订水土保持规划和实行综合治理提供了科学依据和正确指导,发挥了积极的作用。林镕爱国心切,心怀科学救国之志,1956年,他申请加入中国共产党,他说:“加入共产党,把党的力量壮大起来,是我对革命事业应有的责任。”

林镕担任黄河中游水土保持综合考察队副队长期间在陜北考察(左五:林镕)

林镕1956年11月《入党志愿书》

言传身教,深耕育人

林镕非常重视对学生的培养,诲人不倦,谆谆善诱。为了使学生能有较多的收获,他尽量把内容讲得生动易懂,经常采用对比的方法,并结合植物标本和图解,讲解每一种植物的特征,种属之间的异同和亲缘关系。同时他很重视把课堂上的讲授和实际相结合,常带领学生到野外实习,认识大自然中多彩多姿的各种活植物。这样,学生们都能较快较好地领会和掌握他所传授的知识,因而受到他们的欢迎和赞扬。

中国科学院院士王文采这样回忆道:“林先生教得挺好,领我进入分类学的大门,是我的恩师。他讲课的时候,一科一科的,都拿出每科代表植物的标本讲。到了第二年,林镕先生第一次带领我们全班同学到玉泉山实习,我的印象深刻。”

林镕在植物分类学研究上有精深的造诣和丰富的经验,且掌握了大量的文献资料。但是,他从不把这些据为己有,他总是毫无保留地提供出来,让大家共同使用。更令人钦佩的是,有一些重要发现,只要再做些研究即可成为很有价值的成果,以论文形式发表。这是任何一个科学工作者都很重视珍惜的机会,是事业成功的体现,是许多科研工作者梦寐以求的荣誉,可是林镕却把机会让给学生。抗战期间在福建时,他曾发现一个科——川苔草科,在我国分布的新记录,就把这个发现告诉他的学生,指导这位学生去研究并写成论文发表。1974年他发现了菊科的一个新属——紊蒿属,又让自己的学生去研究后共同署名发表。他指导学生研究,所写论文都经过他的审阅修改,但他从不让学生在论文中署上自己的名字。而他的论文,哪怕学生只做了一点微薄工作,他都主动署上学生的名字。这种高风亮节赢得了学生们的敬爱。

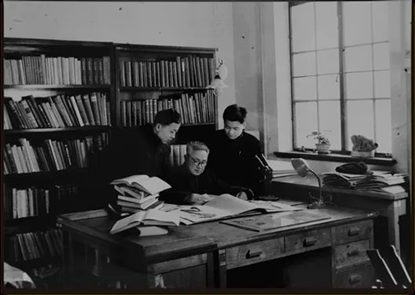

林镕指导学生工作

林镕培养造就了一大批植物学科研人才,他们中的不少人已经成为科研上的学术带头人和教学上的骨干力量。经他培养的一些学生,对于他言传身教给予自己的深刻影响,至今还怀着无限的感激之情。

在半个多世纪的工作历程中,林镕以“春蚕到死丝方尽”的忘我精神,把毕生的精力毫无保留地献给了中国的科学与教育事业。他一丝不苟,从事科学研究;他孜孜不倦,留下大量珍贵植物学分类资料;他严谨治学,培育大批植物学人才。他是一位德高望重的科学家、教育家,他谦虚和蔼的学者风度,也成为众多师生学习的榜样。

人物名片

林镕(1903.3.27-1981.5.28),植物学家,江苏丹阳人。1928年获法国巴黎大学科学博士学位。曾任中国科学院植物研究所研究员。1955年选聘为中国科学院院士(学部委员)。

中国真菌学研究开拓者之一。30年代起从事高等植物分类学研究,是我国菊科、旋花科和龙胆科植物系统分类的奠基者。50年代曾参加黄河中上游水土保持综合考察,编写了《水土保持手册》,为黄河综合治理和黄土区水土保持规划提供了科学依据。主持《中国高等植物图鉴》及《中国植物志》菊科编写,编著了《中国植物志》第74、75、76(1)和76(2)卷册,发现了菊科重羽菊属及各类植物的新分类群百余种,为我国菊科植物分类和植物区系做出了重大贡献。

参考文献

[1]科学与人生编委会.科学与人生:厦门大学生命科学学院校友传略[M].厦门大学出版社,2008:49-56.

[2]林稚兰.怀念我的父亲林镕[J].生命世界,2006(05):92-96.

[3]陈艺林,石铸.怀念我们的老师林镕先生[J].植物杂志,1981(05):20-21.

[4]让枯枝烂叶重生——林镕[J].群言,2021(10):2.

[5]林镕——中国科学院学部.

http://casad.cas.cn/sourcedb_ad_cas/zw2/ysxx/ygysmd/200906/t20090624_1809962.html

[6]西北农林科技大学校友网.

https://xyh.nwsuaf.edu.cn/xyfc/ysxy/344098.htm

[7]中国植物学研究历史名人简传之林镕.

https://zhuanlan.zhihu.com/p/114664014?utm_source=wechat_session&utm_medium=social&utm_oi=1019631488848973824&utm_campaign=shareopn

[8]林镕——镇江籍的植物分类学大家.

http://www.jsw.com.cn/2013/0318/1067496.shtml